新闻活动 新闻动态

高效且稳定的析氧反应(OER)电催化剂对于阴离子交换膜电解水(AEM-WE)装置的性能至关重要。然而,在安培级高电流密度下,氧气气泡的累积与滞留会造成局部传质受限、活性位点遮蔽以及电极界面应力集中,从而显著降低催化效率和器件寿命。如何在高电流下实现高效传质与长期稳定,是绿色制氢技术面临的关键科学难题。

近日,西湖大学人工光合作用与太阳能燃料中心孙立成教授团队在析氧电催化领域取得突破性进展,相关成果以 “Post‐Selenium‐Leaching Induced Fast Micro‐Bubble Detachment on Nickel‐Iron‐Based OER Catalyst for Efficient AEM‐WE”为题,发表于 Angewandte Chemie International Edition。该工作首次揭示了硒(Se)修饰及后浸出效应对微气泡行为与界面传质的深层调控机制,为实现高电流密度下高效稳定的电解水提供了新的材料策略。

西湖大学/浙江大学博士生丁仕文、西湖大学助理研究员李志恒为论文共同第一作者。西湖大学讲席教授、人工光合作用与太阳能燃料中心主任孙立成为论文通讯作者。

高活性、高稳定性的阳极催化剂——NiFeSe

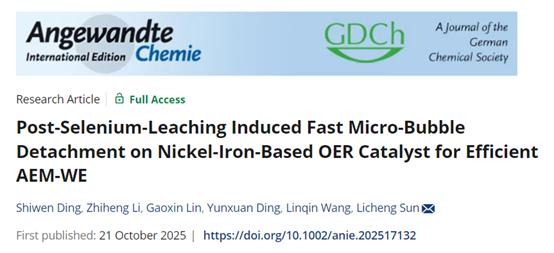

图1. NiFeSe催化剂的合成过程与结构表征

研究团队以镍铁层状双氢氧化物(NiFe-LDH)为基础,通过“异质成核浸泡-硒化改性”两步法,构筑出一种表面粗糙、结构稳固的NiFeSe催化剂。硒的引入不仅在纳米尺度上增强了催化层的表面起伏与孔隙结构,还在OER过程中引发“后浸出效应”,形成超亲水、低附着力的界面,有效促进氧气微气泡的快速生成与脱附。

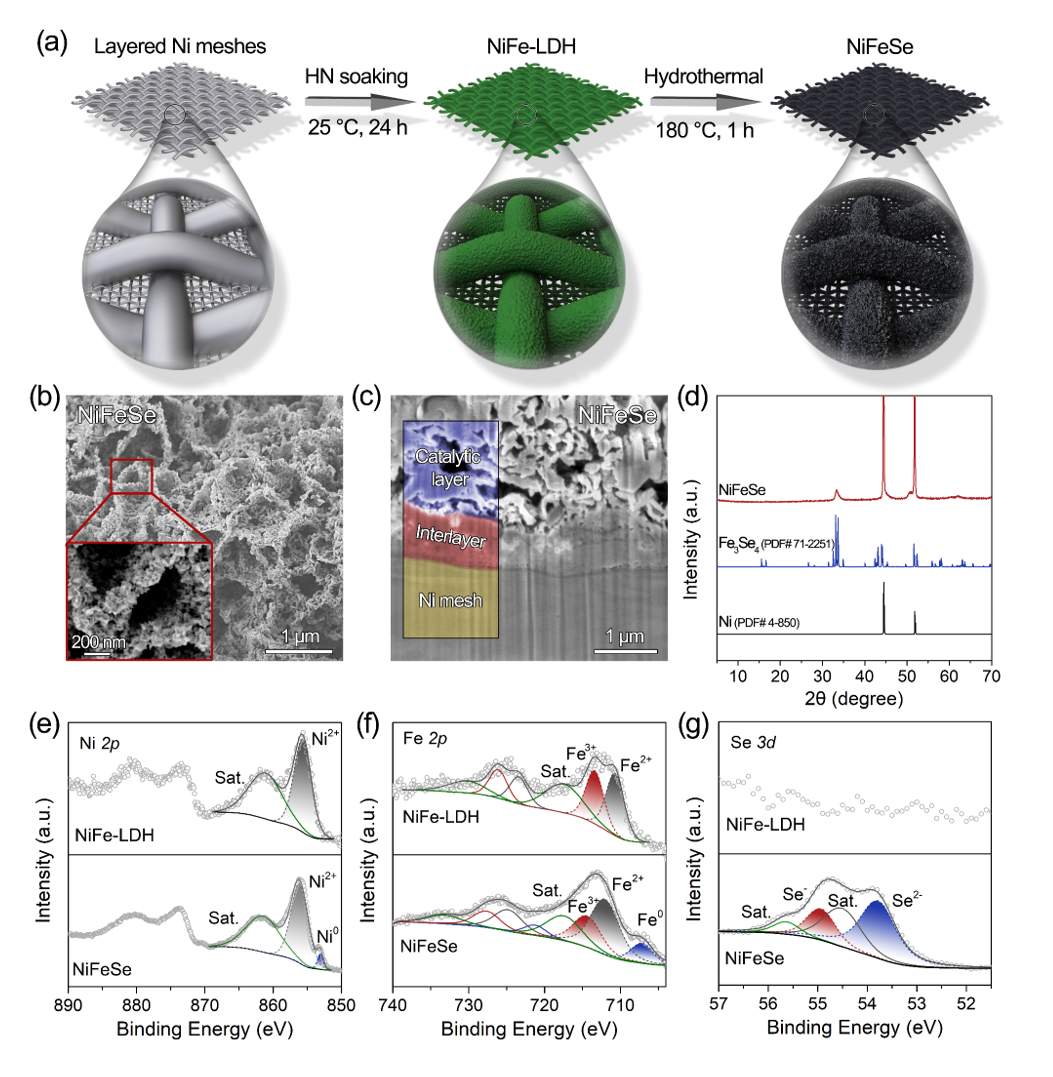

图2. NiFeSe与NiFe-LDH在析氧反应(OER)中的电化学活性和稳定性对比

NiFeSe在1 M KOH中表现出卓越的电催化性能:在1000 mA cm⁻²电流密度下过电位仅为190 mV,稳定运行超过3000小时而无显著衰减。相比传统NiFe-LDH,NiFeSe具备更高的电化学活性表面积(ECSA)与更低的电荷转移阻抗,实现了优异的电荷传输与气体释放效率。

微气泡动力学工程显著提升装置性能

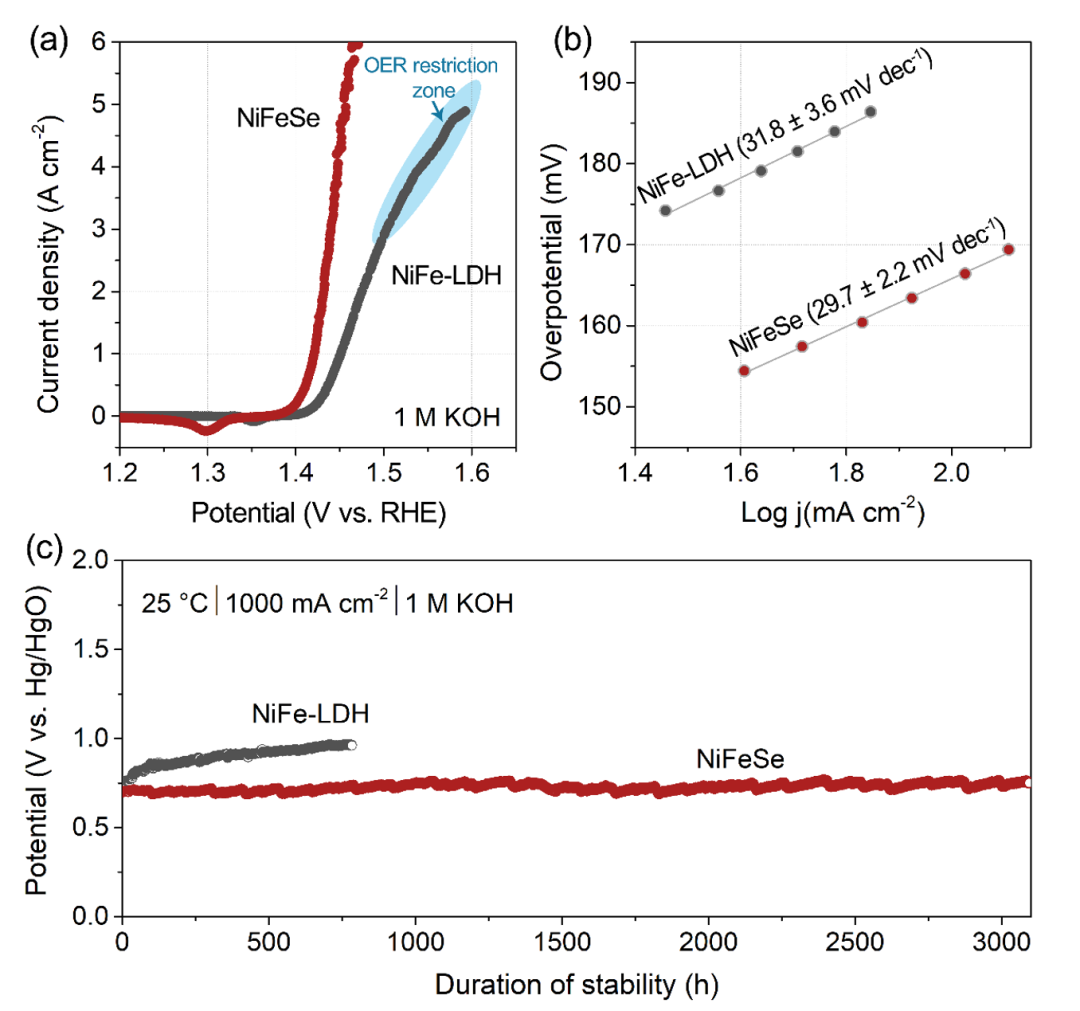

图3. NiFeSe与NiFe-LDH在氧气气泡生成与脱附过程中的显著差异

研究通过高速显微成像系统观察发现,NiFeSe表面形成的氧气气泡尺寸平均仅约98 µm,并能在约3.15秒内完成生成与脱附循环;相比之下,NiFe-LDH表面气泡直径超过390 µm,脱附时间高达200秒以上。该“快脱附”特性极大减弱了气泡阻塞效应,提升了反应界面更新速率和溶液传质能力。

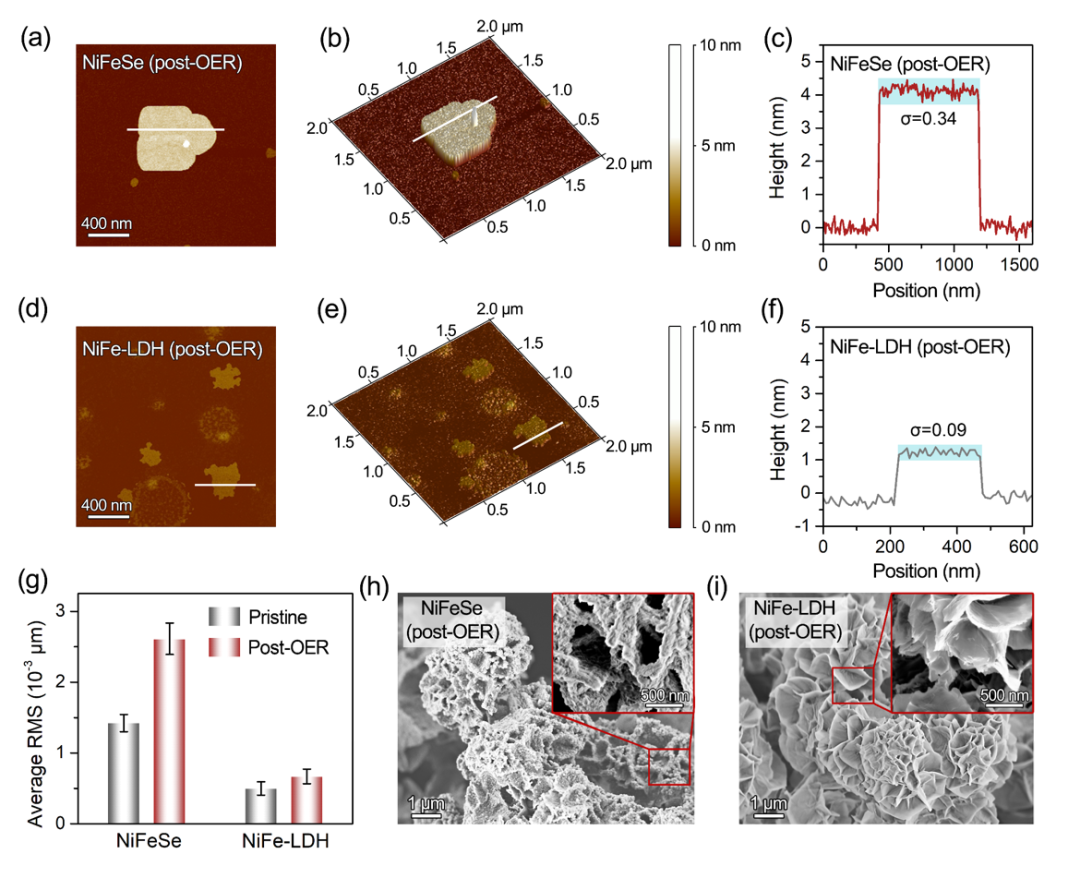

图4. NiFeSe 与 NiFe-LDH 在析氧反应(OER)前后表面形貌与粗糙度的差异

同时,原子力显微(AFM)与接触角测试结果显示,NiFeSe在OER后表面粗糙度提高约4倍,接触角仅为7.4°(远低于NiFe-LDH的14.4°),表明其具备极佳的亲水性与气泡排斥能力。粗糙且亲水的表面共同作用,使得NiFeSe具备优异的气泡管理能力和结构稳定性。

AEM-WE实际应用表现优异

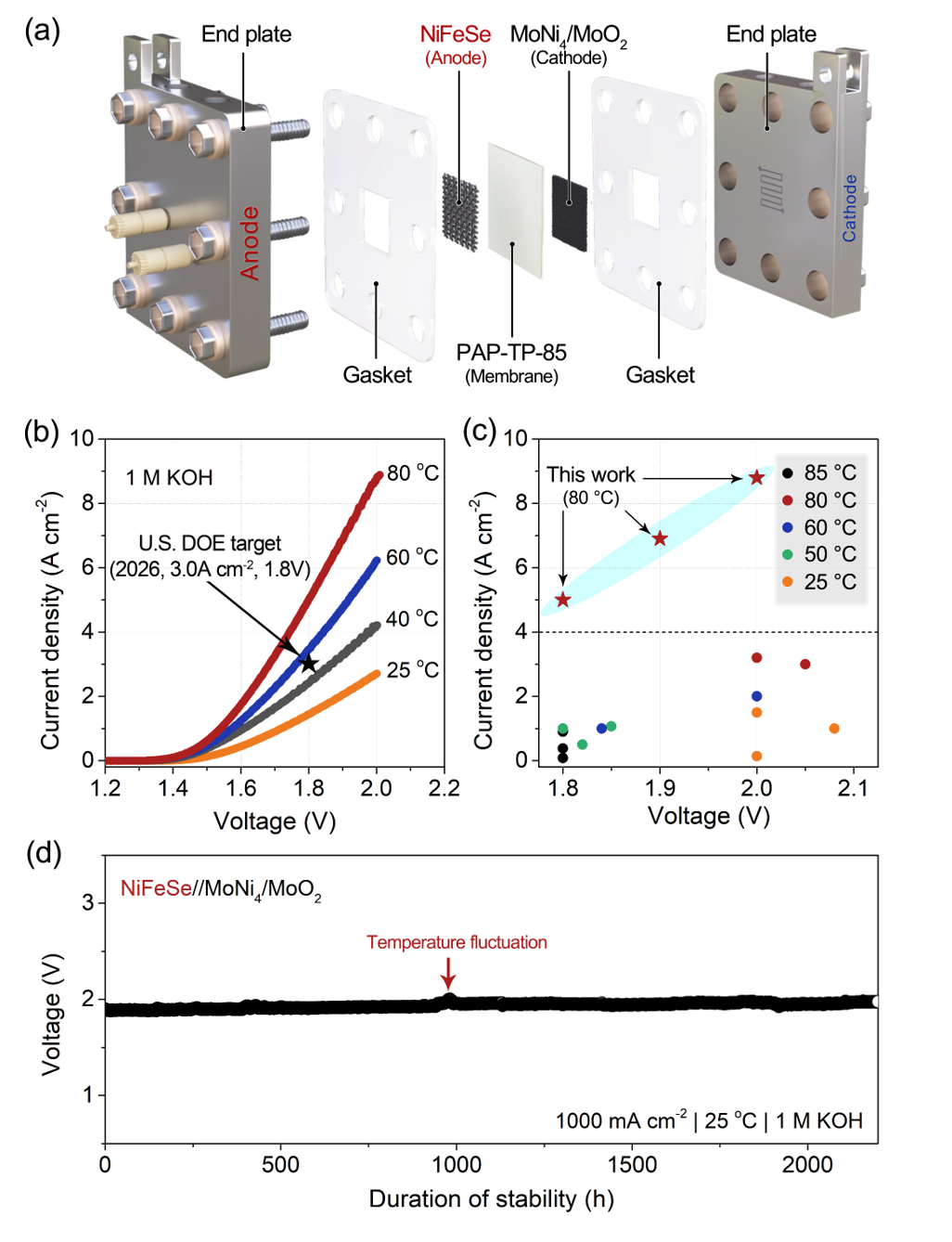

图5. NiFeSe阳极在实际阴离子交换膜电解水(AEM-WE)装置中的应用性能

在实际阴离子交换膜电解水(AEM-WE)测试中,NiFeSe阳极与MoNi₄/MoO₂阴极组装的电解池(1 cm2)在80 °C下实现2.0 V时8800 mA cm⁻²的高电流密度,显著超过美国能源部(DOE)2026年性能目标,并能在1000 mA cm⁻²下稳定运行超过2000小时。放大至25 cm²电极面积的实验中,系统在1.80 V、60 °C下仍保持2.83 A cm⁻²的高电解水活性,验证了该体系的可扩展性与工业化潜力。

本工作得到了国家重点研发计划、国家自然科学基金以及浙江省重点研发计划的资助。作者感谢西湖大学未来产业研究中心(RCIF)对本工作的部分支持,感谢西湖大学物理科学仪器与服务中心(ISCPS)、分子科学仪器与服务中心(ISCMS)、高性能计算中心(HPC Center)在计算方面的支持,以及西湖大学微纳加工中心在设备支持与技术协助方面的帮助。作者感谢呼斯楞博士、吴闻博士、杜健博士、李文龙博士、赵一龙博士、郑文韬和丁国恒在本工作中给予的讨论与帮助。

论文信息

Post‐Selenium‐Leaching Induced Fast Micro‐Bubble Detachment on Nickel‐Iron‐Based OER Catalyst for Efficient AEM‐WE.

Angew. Chem. Int. Ed., 2025, e202517132.

DOI: https://doi.org/10.1002/anie.202517132

西湖大学人工光合作用与太阳能燃料中心

CAP for Solar Fuels @ Westlake

“西湖大学人工光合作用与太阳能燃料中心”为西湖大学校级研究中心,成立于2020年3月,由中国科学院院士、人工光合作用领域专家、西湖大学理学院化学讲席教授孙立成博士组建,主要致力于太阳能燃料与太阳能电池科学前沿领域关键科学问题的基础研究和瓶颈应用技术的突破。

中心的研究方向包括高效分解水制氢催化剂的设计以及关键器件的集成和应用、光/电驱动CO2还原制备清洁燃料、光/电驱动N2还原合成氨、利用水作为氧源和氢源光/电驱动有机底物氧化与还原制备精细化学品、新型太阳能电池与相关催化剂/电极的耦合关键技术研发、新型捕光半导体材料及光阳极/光阴极的开发、天然光合作用释氧酶水氧化机理揭示、材料智能设计等,并力求从分子、材料等多个尺度上优化催化剂性能、理解复杂的固-气-液界面现象、调控电荷分离与传输、设计开发新型材料和催化体系实现高效太阳能转化和可再生绿色燃料及高端化学品的清洁制备。

中心官网:

https://cap.westlake.edu.cn/