新闻活动 新闻动态

近日,西湖大学人工光合作用与太阳能燃料中心张彪彪课题组联合孙立成课题组在质子交换膜电解水(PEM-WE)低铱催化剂领域取得重要突破。团队创新性提出镧掺杂诱导晶格锚定策略,实现铱原子在Co3O4表面晶格中的稳定嵌入(LaIr-Co3O4),攻克低铱催化剂在高电流密度下的失活难题。该催化剂在质子交换膜电解水(PEM-WE)中实现铱载量0.2 mg cm-2(仅为商用水平10%),工业级电流密度(1.0 A cm-2)下槽电压低至1.61 V,并稳定运行超1000小时,为PEM电解水制氢的规模化应用提供关键技术支撑。

该研究成果以“Lanthanum-assisted lattice anchoring of iridium in Co3O4 for efficient oxygen evolution reaction in low-iridium water electrolysis”为题,发表于《Nature Communications》。

西湖大学博士生卫卓明为文章第一作者。西湖大学理学院、人工光合作用与太阳能燃料中心PI张彪彪、助理研究员丁云轩为共同通讯作者。

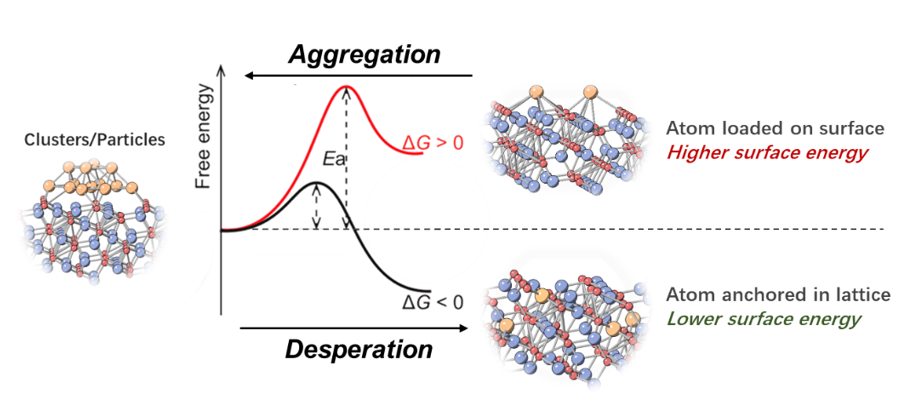

质子交换膜电解水(PEM-WE)因其快速响应、高电流密度和紧凑结构被视为绿氢制备的核心技术,但其大规模产业化始终面临着一个关键瓶颈:阳极析氧反应(OER)必须依赖稀缺的铱基催化剂(当前用量高达1.0–3.0 mg cm-2)。铱的地壳丰度极低(约0.001 ppb),年产量仅7吨左右,其高昂的成本和供应链风险严重制约了PEM电解槽的部署规模。近年来,研究者致力于开发低铱催化剂,其中单原子催化剂(SACs)通过最大化原子利用率展现出巨大潜力。然而,传统方法制备的SACs通常仅将铱物种负载于载体表面。这些孤立的原子级物种因其较高的表面能,在强酸性、高电位的苛刻反应环境下极易发生迁移和团聚,导致活性位点损失和性能快速衰减。这一根本性矛盾使得大多数报道的低铱催化剂难以在维持高活性的同时,满足工业级电流密度(>1 A cm-2)下的长期稳定性要求。

针对这一挑战,该工作提出了一种镧掺杂诱导晶格锚定的开创性策略。该策略的核心在于,通过预先在Co3O4尖晶石载体中掺入大半径的镧离子(La3+)来取代Co位点并创造晶格畸变,同时La掺杂的表面偏析效应使其成为离子交换位点,从而大幅降低后续铱原子通过离子交换嵌入钴氧晶格的形成能。并证实了Ir3+取代晶格中的La3+是一个自发的放热过程,其热力学可行性远高于直接取代Co3+。这一创新方法成功地将铱原子“锁”在了载体晶格的内部,而非简单地吸附于表面,从源头上解决了表面能过高导致的团聚问题。

图1. 表面吸附的单原子(易团聚)与晶格锚定的单原子(更稳定)的热力学稳定性差异示意图

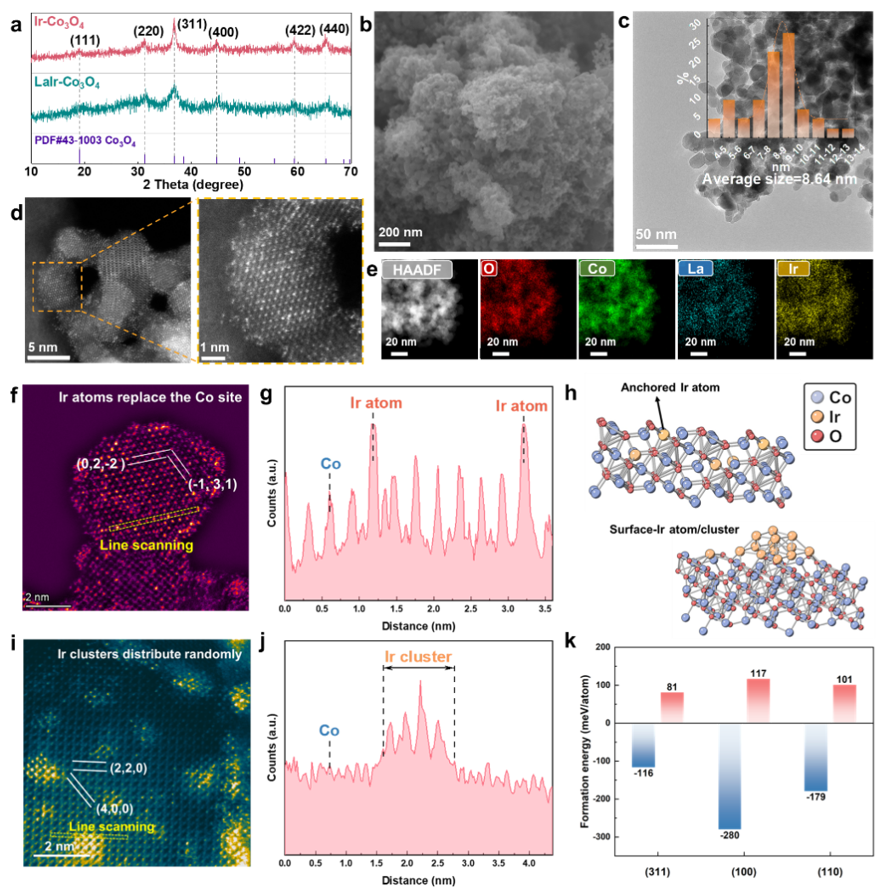

催化剂设计与结构表征

研究团队通过三乙胺调控过饱和度实现纳米级ZIF-67的快速合成,以ZIF-67作为前驱体煅烧得到小尺寸的Co3O4纳米颗粒。并利用具有较大离子半径的镧离子(La3+)在掺杂时的表面偏析效应,在Co3O4纳米颗粒表面形成离子交换位点,驱动铱原子取代晶格中的镧位点得到晶格锚定的Ir单原子催化剂(而非表面吸附型负载)。大尺寸的镧(半径1.06 Å)取代钴后形成宽松晶格位点,吸引溶液中的铱原子(Ir3+)自发“入住”。理论计算证实该过程为自发放热反应(形成能低至–280 meV/atom),而铱直接取代钴位点需吸热(最高117 meV/atom)。该热力学优势使铱原子稳定嵌入载体表面晶格,规避传统载体负载型单原子易出现的团聚问题。

图2. 催化剂结构表征与元素分布,并结合DFT计算揭示了镧辅助铱离子交换的热力学优势

原子级锚定的“身份认证”

通过粉末X射线衍射图谱以及透射电镜能够确定Ir物种的原子级负载。直接的原子级结构证据来自于先进的球差校正高角环形暗场扫描透射电子显微镜(HAADF-STEM)表征。 在LaIr-Co3O4的原子分辨率图像中,可以清晰地观察到大量孤立的、明亮的斑点,它们均匀地分布在Co3O4的晶格中,其衬度远高于周围的Co和O原子,与重金属Ir的原子序数衬度效应相符。更为关键的是,这些亮斑完美地延续了Co3O4晶格的周期性排列,线扫描强度分布进一步证实Ir原子位于晶格柱的位置,提供了Ir原子成功取代Co/La位点并嵌入晶格的直接可视化证据。元素面扫描图谱也显示了Ir、Co、O元素的均匀分布,排除了Ir团簇或纳米颗粒的存在。形成鲜明对比的是,在不含镧的Ir-Co3O4样品中,HAADF-STEM图像显示出截然不同的景象:Ir物种并非原子级分散,而是聚集成尺寸为1-2 nm的微小团簇,其线扫描强度曲线呈现出尖锐的峰,表明Ir原子在表面发生聚集。这一直观的结构对比强有力地证明了镧掺杂策略对于实现和稳定铱原子级分散的决定性作用。

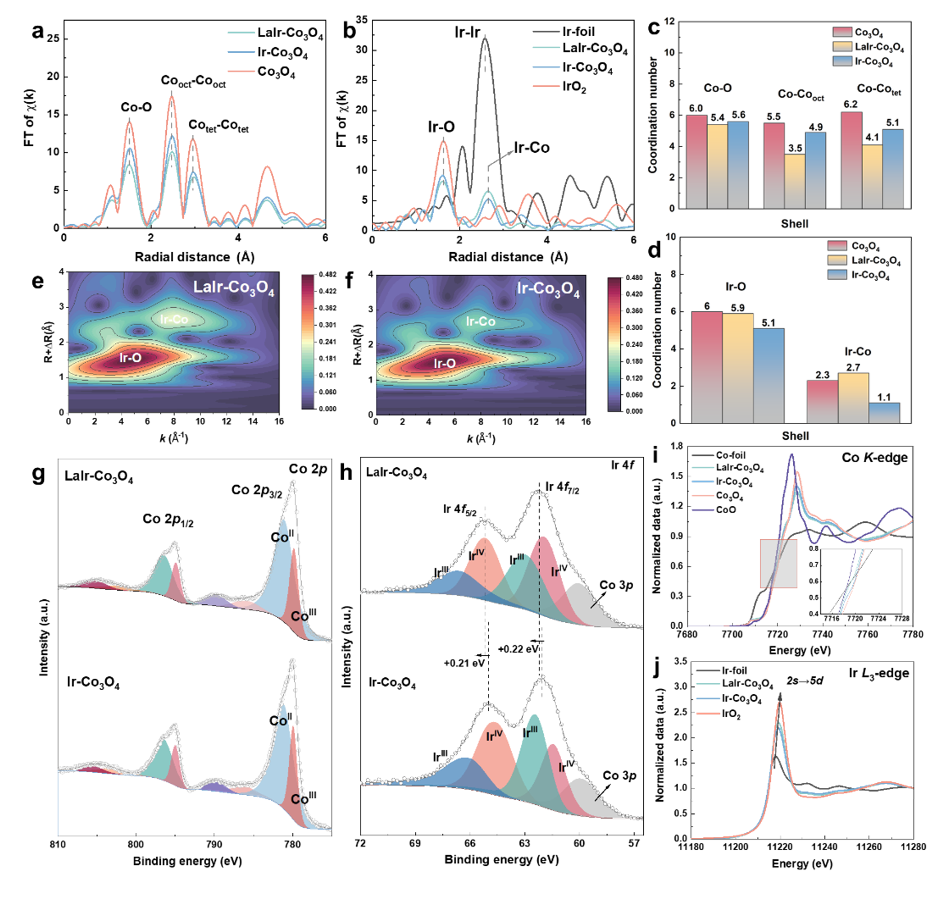

图3. 催化剂同步辐射与XPS图谱

深入的同步辐射分析揭示了关键的结构特征:扩展X光吸收精细结构谱(EXAFS)的拟合显示LaIr-Co3O4中Ir-O配位数接近6.0,显著高于Ir-Co3O4的4.2,表明晶格锚定铱具有更完整的八面体配位环境。X射线吸收近边结构(XANES)的白线分析与X射线光电子能谱学(XPS)分析进一步证实,LaIr-Co3O4中铱的氧化态显著提升,价态介于+3和+4之间,而Ir-Co3O4中的铱物种则以较低价态为主。

电催化活性与稳定性

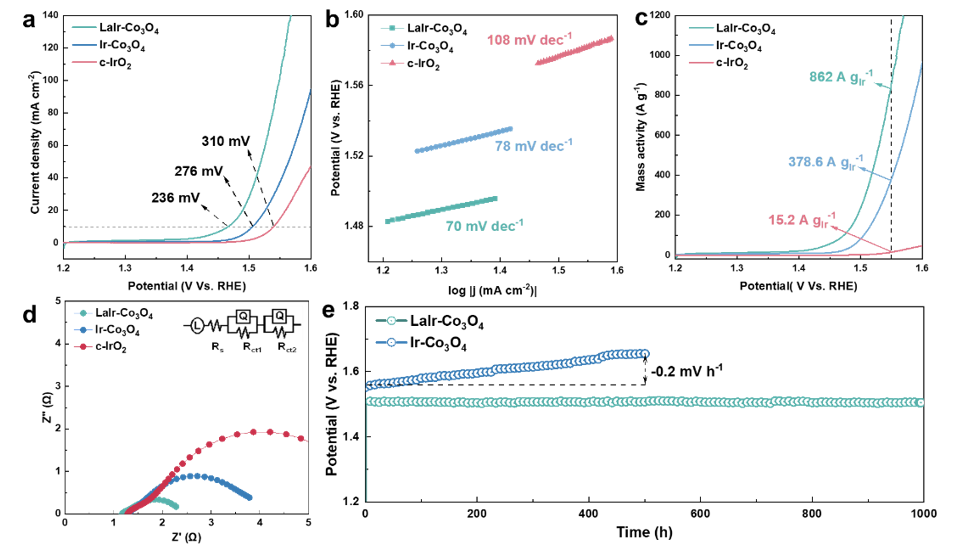

这种独特的晶格锚定结构和电子环境的改变直接转化为了卓越的电催化性能。在0.5 M H2SO4的严苛环境中,LaIr-Co3O4仅需236 mV的过电位即可驱动10 mA cm-2的析氧电流,其质量活性高达3.2 A mgIr-1,是商用IrO2的57倍。更重要的是,它在10 mA cm-2下连续运行1000小时后未观察到性能衰减,其稳定性相比Ir-Co3O4提升了巨大,彰显出良好的耐久性。

图4. LaIr-Co3O4,Ir-Co3O4和商业氧化铱催化剂的电化学性能对比

催化剂机理研究

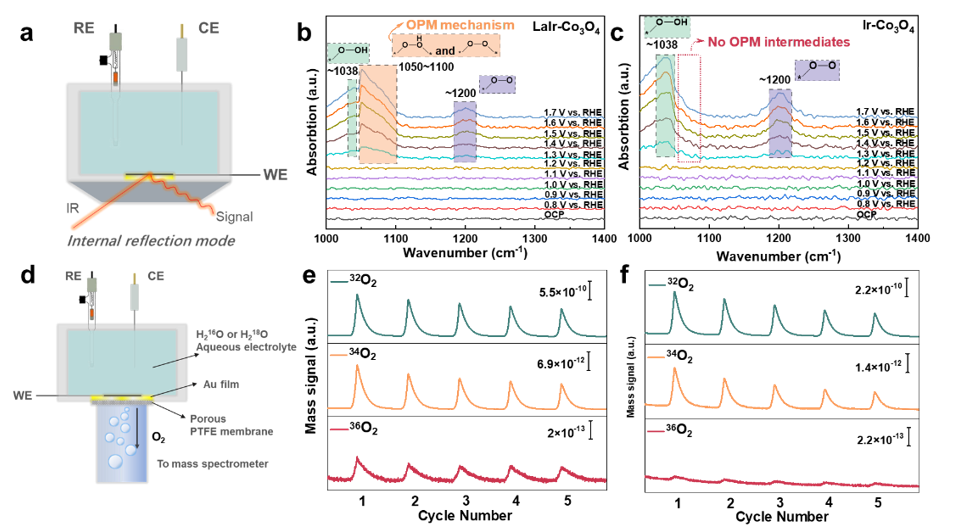

图5. 利用电化学原位红外光谱与同位素标记电化学差分质谱进行机理研究

性能提升的根源在于反应机制的革新。通过一系列精心设计的原位实验,研究团队发现晶格锚定的铱原子与其相邻的钴位点构成了协同活性位点,成功触发并主导了高效的氧化物路径机制(OPM)。电化学原位红外光谱在1050-1100 cm-1区间清晰地捕获到归属于金属桥氧键(M-OO-M)的特征振动峰,这是OPM路径中氧氧耦合的关键中间体。随后的同位素标记DEMS实验监测到了显著的36O2(18O-18O)生成信号,为两个表面吸附的氧自由基直接耦合提供了证据。

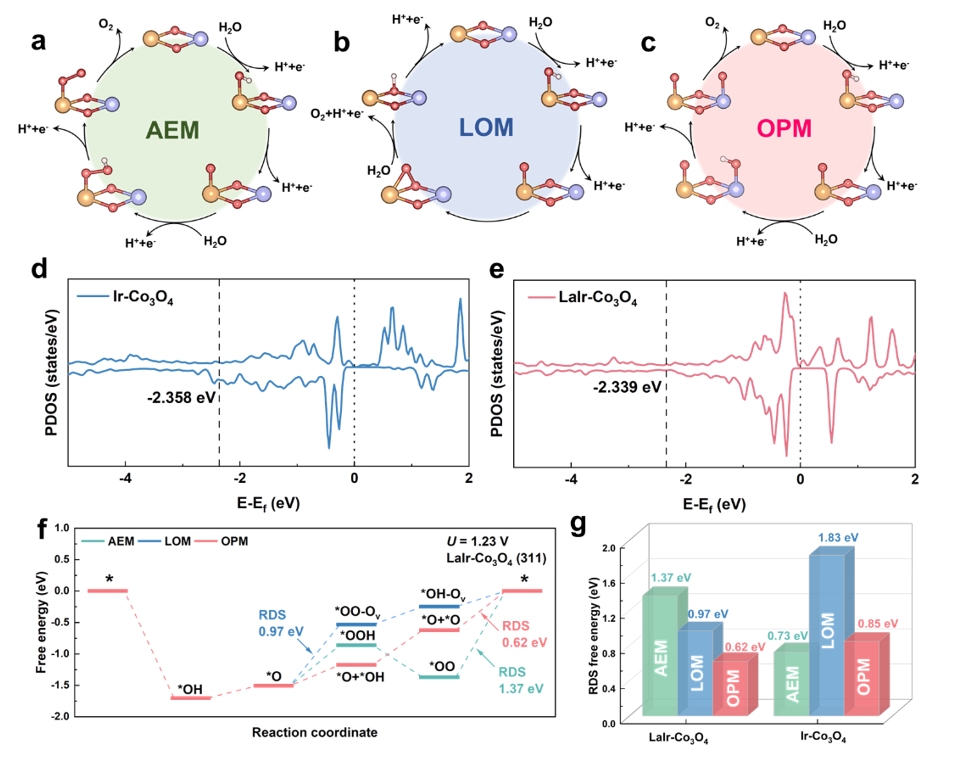

图6. 三种反应路径催化循环与对应吉布斯自由能以及催化剂态密度对比图

密度泛函理论(DFT)计算从能量角度完美解释了这一路径的优势:在LaIr-Co3O4上,OPM路径的决速步能垒仅为0.62 eV,远低于AEM机制(1.37 eV),同时也低于Ir-Co3O4中AEM路径决速步骤的能垒(0.73 eV)。其根本原因在于锚定铱原子优化的d带中心(-2.339 eV)显著强化了对氧中间体的吸附,从而促进了O-O的直接耦合,规避了晶格氧流失风险。

工业应用验证

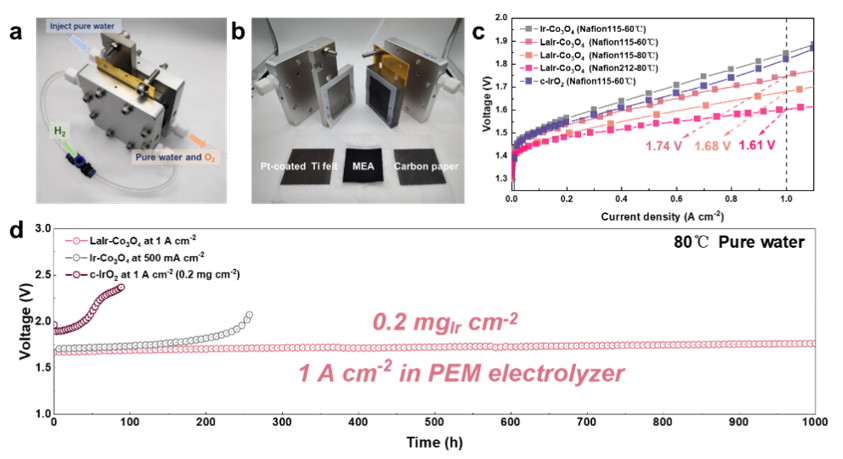

图7. 质子交换膜电解槽结构拆解图和性能及稳定性数据

最终,在模拟工业质子交换膜电解槽中,该催化剂在0.2 mg cm-2超低铱载量下能实现1.61 V@1.0 A cm-2的优异性能,同时在超过1000小时的连续工作的稳定性测试中性能衰减微弱(<0.1 mV h-1)。这项突破有望使大规模绿氢生产的铱需求量降低一个数量级,促进质子交换膜电解水技术的商业化应用。

总而言之,这项研究通过镧掺杂诱导晶格锚定的创新策略,成功实现了铱原子在Co3O4表面晶格中的稳定嵌入,攻克了低铱催化剂在高电流密度下活性与稳定性不可兼得的核心难题。证实了晶格锚定型单原子催化剂对析氧反应路径的关键调控作用——成功触发并主导了高效的氧化物路径(OPM)机制。在工业级质子交换膜电解槽中实现了0.2 mg cm-2低铱载量下的高效稳定运行(>1000小时),有望将大规模绿氢生产的铱需求量降低一个数量级,为质子交换膜电解水技术的规模化商业化提供了决定性技术支撑。

上述研究得到国家重点研发计划项目、国家自然科学基金项目、浙江省自然科学基金项目、西湖大学启动经费和西湖大学未来产业研究中心等经费支持。

论文信息

Wei, Z., Ding, Y., Shi, W. et al. Lanthanum-assisted lattice anchoring of iridium in Co3O4 for efficient oxygen evolution reaction in low-iridium water electrolysis. Nat Commun 16, 8145 (2025).

https://doi.org/10.1038/s41467-025-63577-x

西湖大学人工光合作用与太阳能燃料中心

CAP for Solar Fuels @ Westlake

“西湖大学人工光合作用与太阳能燃料中心”为西湖大学校级研究中心,成立于2020年3月,由中国科学院院士、人工光合作用领域专家、西湖大学理学院化学讲席教授孙立成博士组建,主要致力于太阳能燃料与太阳能电池科学前沿领域关键科学问题的基础研究和瓶颈应用技术的突破。

中心的研究方向包括高效分解水制氢催化剂的设计以及关键器件的集成和应用、光/电驱动CO2还原制备清洁燃料、光/电驱动N2还原合成氨、利用水作为氧源和氢源光/电驱动有机底物氧化与还原制备精细化学品、新型太阳能电池与相关催化剂/电极的耦合关键技术研发、新型捕光半导体材料及光阳极/光阴极的开发、天然光合作用释氧酶水氧化机理揭示、材料智能设计等,并力求从分子、材料等多个尺度上优化催化剂性能、理解复杂的固-气-液界面现象、调控电荷分离与传输、设计开发新型材料和催化体系实现高效太阳能转化和可再生绿色燃料及高端化学品的清洁制备。

中心官网:

https://cap.westlake.edu.cn/

最新资讯

人物故事

大学新闻

大学新闻

大学新闻

大学新闻