新闻活动 新闻动态

近日,西湖大学人工光合作用与太阳能燃料研究中心杨汶醒团队在《PNAS》发表了题为“Operando Raman characterization of unique electroinduced molecular tautomerization in zero-gap electrolyzers promotes CO₂ reduction”的研究论文。

杨汶醒团队联合多个研究小组,通过工况拉曼表征技术,在零间隙膜电极组件(MEA)电解槽中,成功揭示了电致分子互变异构调控催化微环境,提高CO₂还原效率的作用机制。

西湖大学理学院、人工光合作用与太阳能燃料中心特聘研究员杨汶醒为文章通讯作者,西湖大学博士生李羚为第一作者。

研究背景

随着可再生能源技术的快速发展,利用绿色电能催化转化二氧化碳(CO₂)制备高附加值化学品已成为全球研究热点。铜(Cu)基催化剂在电化学CO₂还原反应(CO₂RR)中虽具有独特的高附加值C₂产物选择性,但其催化效率和长期稳定性仍存在明显不足。针对这一挑战,表面分子工程通过精准设计修饰分子,为催化剂性能调控提供了新思路。该策略与酶催化中通过活性中心微环境调控反应选择性的机制具有异曲同工之妙。目前,以吡啶类、咪唑类为代表的分子修饰剂已被证实可显著提升铜、银等催化剂的CO₂RR性能,实现乙烯、甲酸盐和一氧化碳等产物的选择性合成,但这些分子的微观作用机制仍不明晰,需要进一步揭示解析。

同时,近年来在电化学CO₂RR研究领域,零间隙膜电极组件(MEA)电解槽因其大电流、低阻值等优势展现出重要的工业应用前景。然而,工业级电流密度(>100 mA cm⁻²)也导致了气泡等因素的产生,使得常规表征技术无法在工况下开展,使得目前对MEA中"固-液-气"三相界面的认知非常局限。

围绕MEA中分子修饰提高催化性能的关键机制,本研究创新开发了适配工况MEA研究的拉曼光谱技术,首次观测到4-巯基吡啶修饰铜电极(4MPy-Cu)表面的分子互变异构现象及其调控催化微环境的系列作用机制。更有趣的是,研究人员发现该分子互变异构只存在于MEA器件中。相比之下,在常规H型或流动型电解池中,4MPy分子将首先发生脱附而无法进行分子互变异构。因此上述工作不仅阐释了MEA三相界面小分子修饰提升CO₂还原性能的新机制,更为理解不同电化学器件的电致化学过程提供了重要认知。

创新点:

发现电诱导互变异构促进CO₂还原生成C₂产物

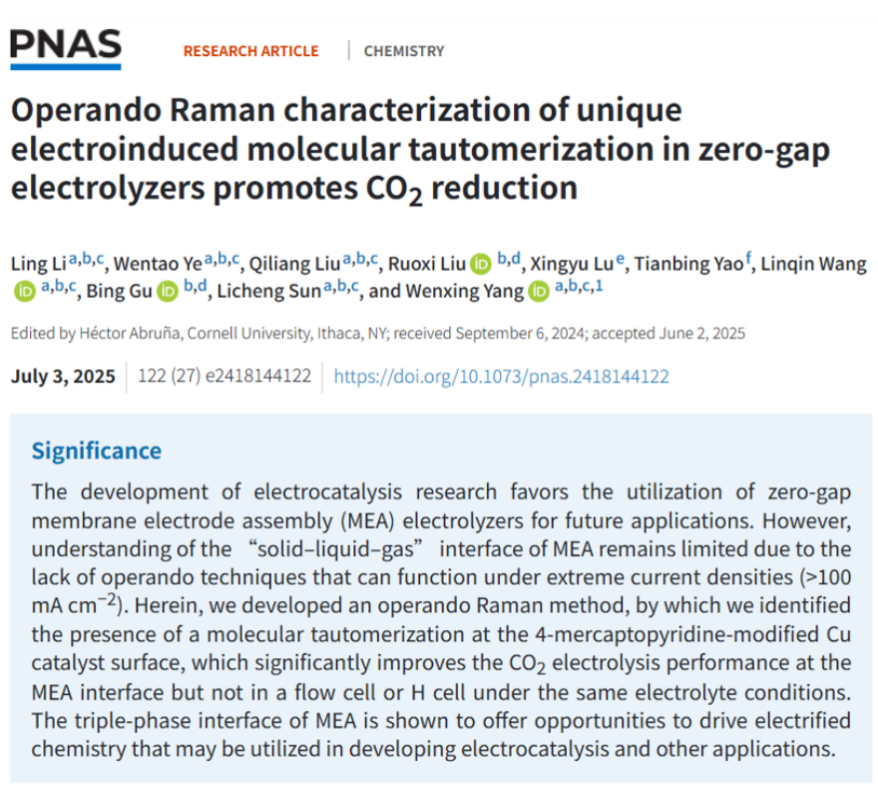

图1.比较以往的研究中使用的表面改性策略和本工作提高电化学CO2RR性能的方法

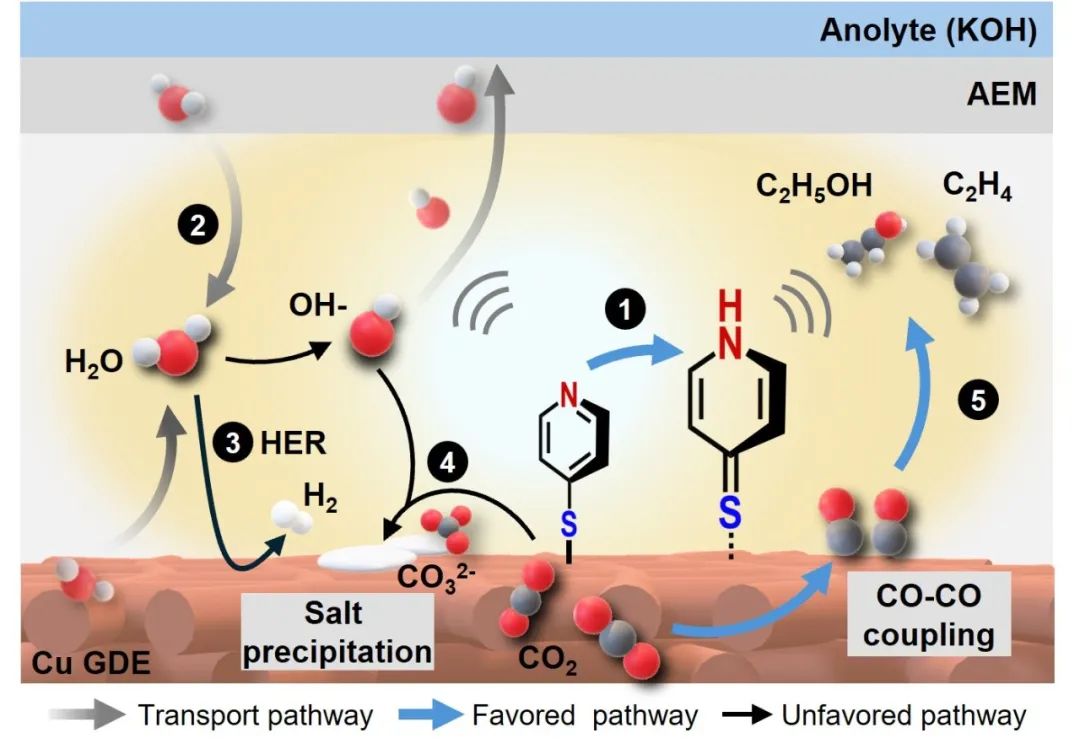

本研究采用MEA装置系统评估了4MPy修饰对铜基催化剂CO₂RR性能的影响。该系统由铜基气体扩散电极(阴极)、阴离子交换膜(AEM)和泡沫镍(阳极)构成,其阴极侧的液相环境并非传统电解槽中的直接液体流动,而是通过以下两种途径形成:(1)从阳极室经AEM渗透的水分;(2)加湿CO₂气流携带的水蒸气。二者共同构建出具有离子导电性的特殊水环境,在阴极电极表面形成部分浸润的固-液-气三相界面体系。

以往的研究所报道的分子修饰方法仅涉及原位机制(包括直接分子修饰或分子表面二聚化),并没有发现分子与电解槽的相关性。本研究通过工况下的原位光谱研究,首次报道了Cu电极表面电诱导的分子互变异构现象:阴极极化促使4MPy从硫醇形式转化为硫酮形式,该转化过程仅发生在MEA中,而在相同电解液条件的flow cell或H-cell中均未观测到此现象。

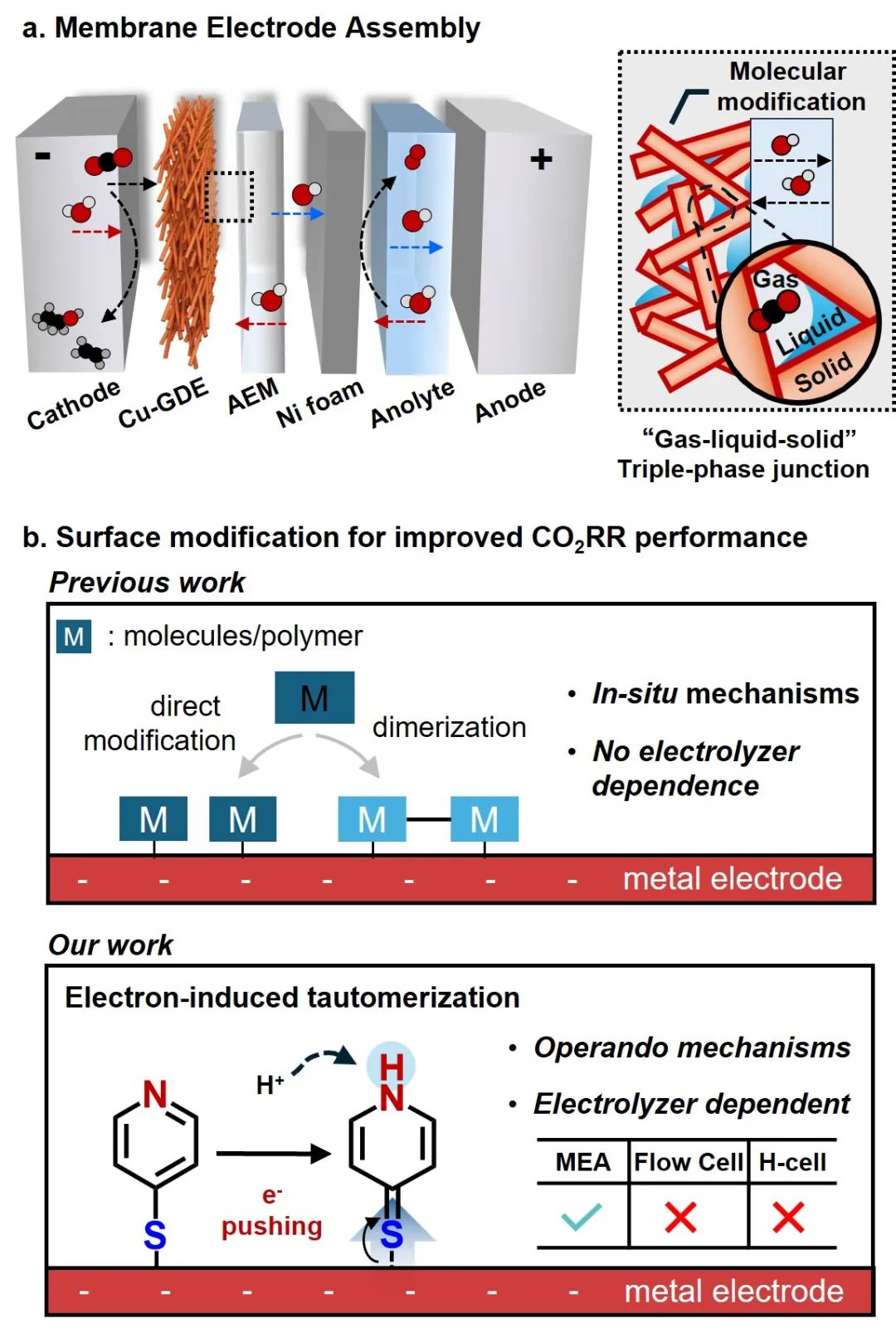

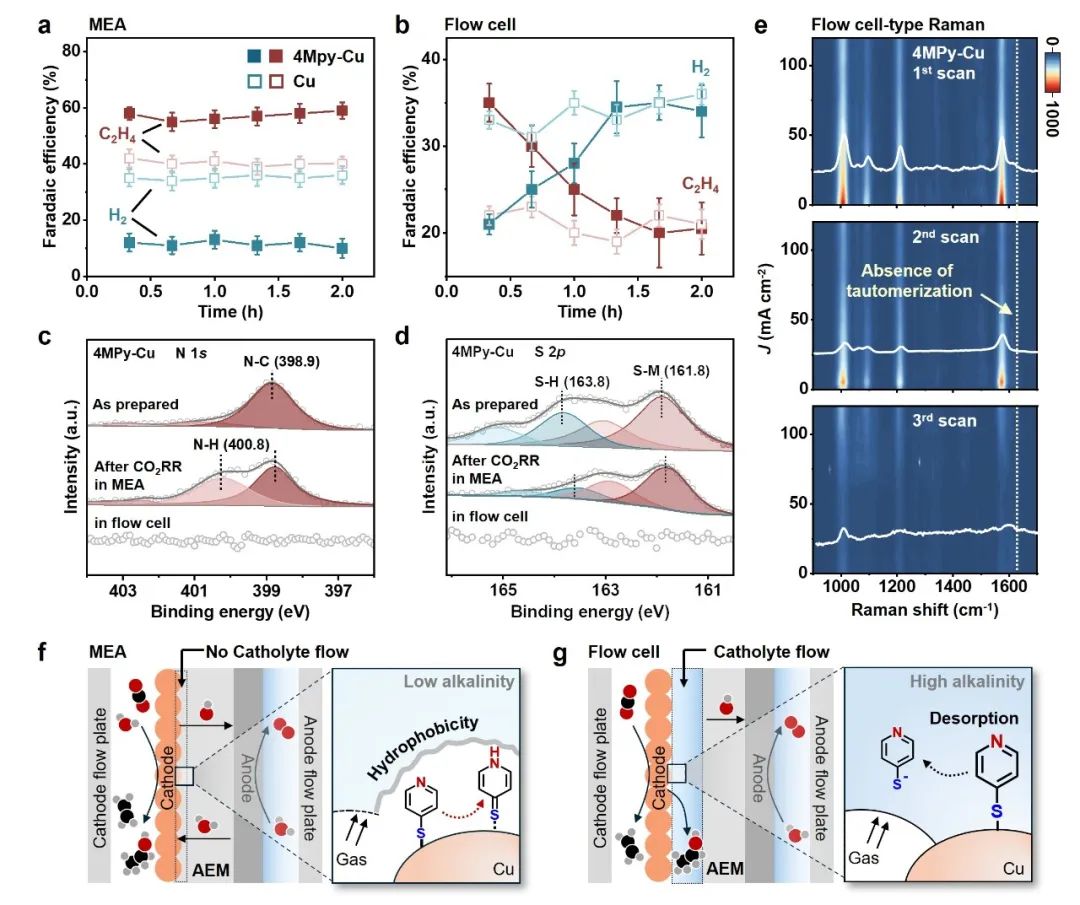

图2. 4MPy修饰提高Cu对C2+产物选择性

本研究通过简单的分子修饰策略,成在铜电极表面成功构筑了4MPy修饰层,实现了CO₂电化学还原性能的显著提升:

(1) C₂₊产物总选择性突破80%,其中C₂H₄的选择性达60.5%;

(2) MEA整体槽压降低了300 mV,能量效率提升至34.4%。工业级电流密度200 mA cm⁻²);

(3) 通过"分子手术"实验,对比研究了2MPy、3MPy等结构类似物,证实了对位排列的N/S原子是性能提升的关键结构特征;

(4) 通过CORR验证了4MPy的引入主要促进的是CO2向转化CO的步骤, 提高了局部CO浓度,而对后续CO-CO偶联生成C2+产物的本征活性影响较小。

机制分析:揭示局部微环境和CO2RR机制

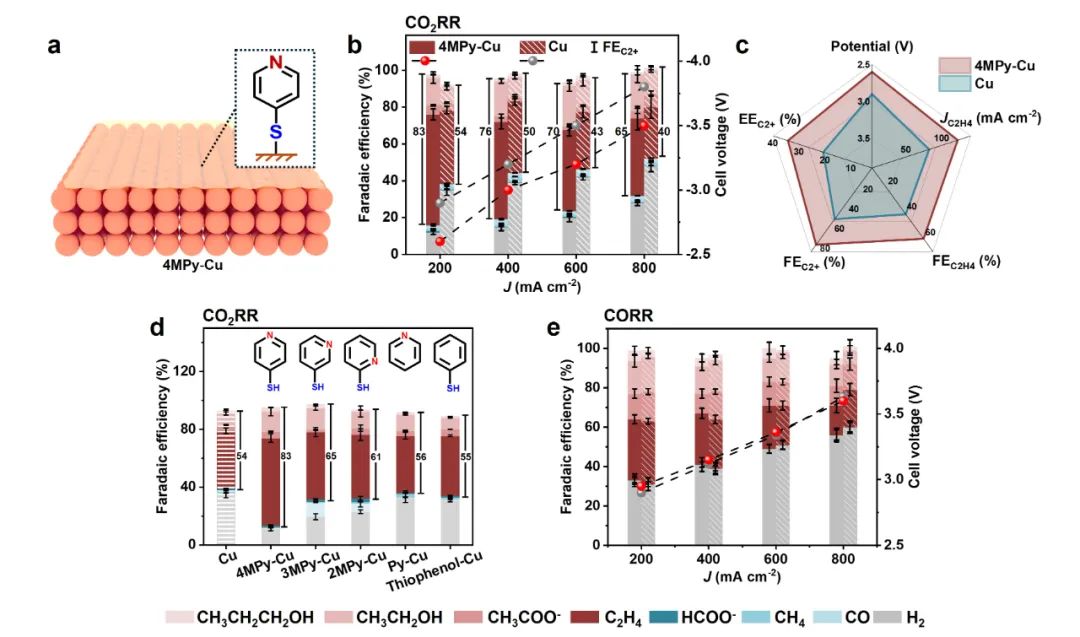

图3. 在MEA电解槽内直接进行工况拉曼实验观察:电诱导4MPy的共振转变及其对CO2RR局部环境的影响

本研究通过自主设计的MEA工况拉曼电解池,研究了4MPy调控CO₂转化的分子机制:

通常在MEA中使用的催化剂的振动光谱研究中,需要将样品转移至H型拉曼池或ATR-IR池中进行非工况测试。然而,这种方法很难准确反映MEA中真实的三相界面特性,可能导致研究者对机理的误判。因此,我们创新性地开发了MEA型工况拉曼池,通过在阳极板打开一个光学窗口,使得拉曼光穿透离子交换膜直接聚焦在阴极电极表面。

Cu电极的拉曼谱图展示了在0-70 mA cm⁻²电流范围内的光谱演变:

(a) 1070 cm⁻¹(CO₃²⁻),CO₂与局部OH⁻的副反应(2OH⁻ + CO₂ → CO₃²⁻ + H₂O),是导致CO₂损耗和电解槽失活的关键原因;

(b) 2046 cm⁻¹(COads),为CO2RR关键反应中间体。

而4MPy-Cu电极在0-160 mA cm⁻²电流范围内展现出更为独特的光谱行为:

(a) 电流增加时CO₃²⁻峰(1070 cm⁻¹)没有明显增强;

(b) COads的起始电流提前至2 mA cm⁻²;

(c) 在1200-1800 cm⁻¹区间出现多个新峰(源自4MPy分子和阴离子交换膜);

(d) 随电流升高,1345、1402、1530和1640 cm⁻¹等峰显著增强,以1640 cm⁻¹(硫酮形态)最为明显,同时1573 cm⁻¹(硫醇形态)减弱,并在20 mA cm⁻²时达到稳定形态。

这些现象表明4MPy在阴极极化下发生了从硫醇到硫酮形态的互变异构,且对三相界面的微环境产生了显著影响。

为了区分所观测到的光谱变化源自分子的质子化还是互变异构,我们通过DFT计算预测了两种过程的拉曼位移,并设计pH切换实验:当4MPy-Cu电极在pH=3.4和13.6之间切换时,1573与1640 cm⁻¹两个特征峰呈现可逆变化;而MEA反应后的电极在pH=13.6溶液中浸泡24小时后仍保持1640 cm⁻¹的特征峰。进一步论证了分子的互变异构:阴极极化时电子通过Cu-S键注入S原子,触发共振转变为硫酮形态,随后N位点质子化完成整个互变异构过程。

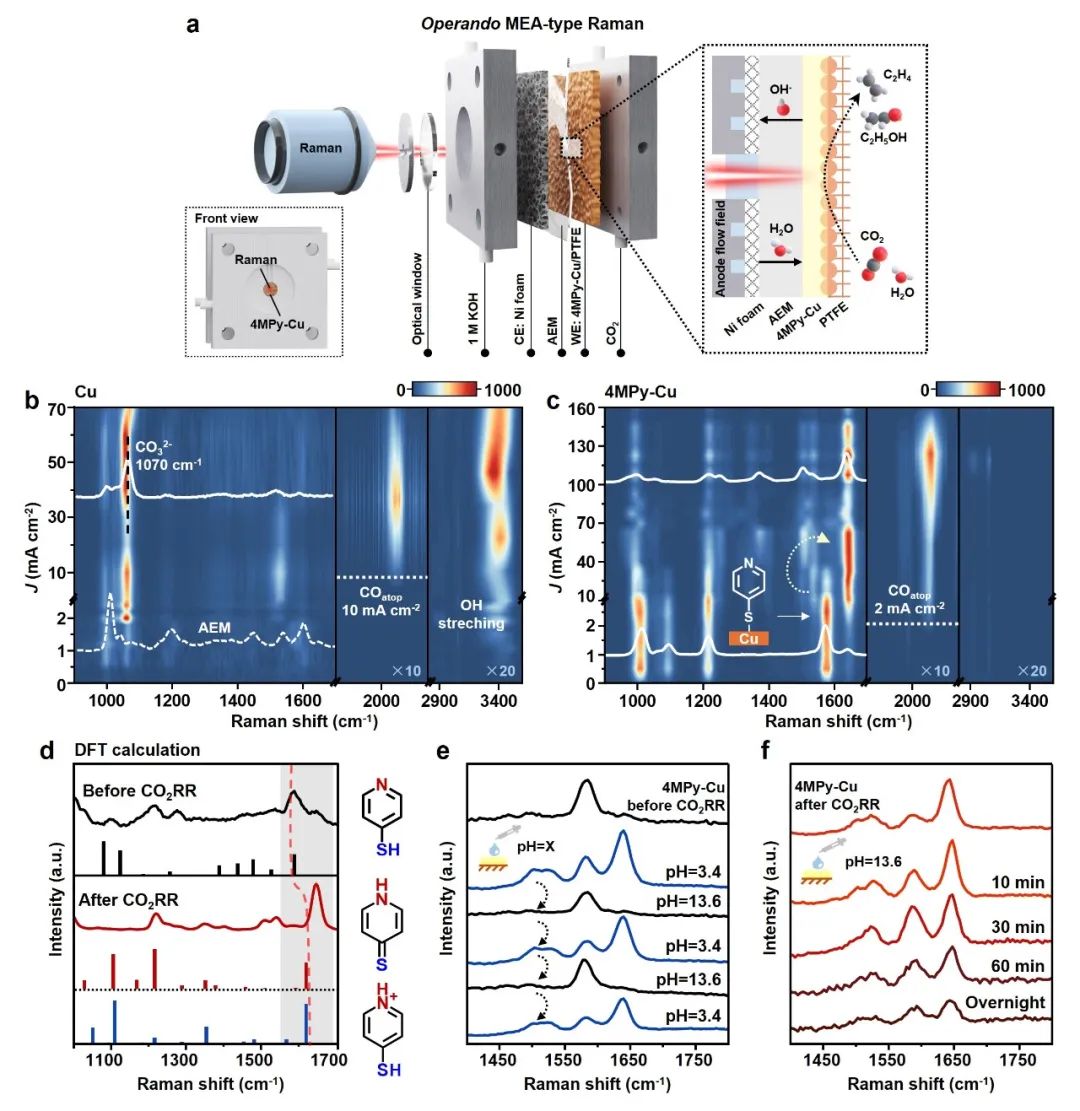

图4. MEA三相界面处4MPy的共振转变促进生成C2+产物的机理示意图

三相界面处局部微环境变化:

过程1:在电场驱动下,Cu表面的4MPy分子快速发生互变异构并伴随质子化。

过程2:电极疏水性增强,降低了水分子到电极表面的可及性。

过程3:互变异构后的4MPy既能抑制析氢反应又能起到pH缓冲作用,共同导致电极表面局部碱度降低。

过程4:减少了因CO₃²⁻生成造成的CO₂损耗,提高了局部CO₂供给浓度,从而使CO吸附物种(COads)的起始电位降低。

过程5:最终,降低水分子可及性与更多的表面COads共同促进了CO-CO偶联反应。

这些过程共同诠释了4MPy-Cu表现出更高C₂₊选择性和更低HER活性的实验现象。

图5. 4MPy在MEA和flow cell两种器件中的不同功能机制

通过产物选择性随时间分布图,XPS谱图以及拉曼光谱共同揭示了在MEA和Flow cell电解池中反应机制的区别:

(1) MEA中由于没有明确的阴极液的流动,表面碱度较弱,以及疏水性导致的局域水环境,共同形成了有利于4MPy稳定附着并发生互变异构的局部环境;

(2) flow cell中催化剂与强碱性阴极液的直接接触导致4MPy快速脱附,从而完全抑制了互变异构过程。

总结和未来展望

(1) 通过简单的4MPy分子修饰策略,可在工业级电流密度(200 mA cm⁻²)下显著提升铜催化剂在MEA电解槽中的CO₂还原性能:C₂₊产物的选择性大幅提高,系统能量效率提升至34.4±1.9%;

(2) 通过CORR和"分子手术"实验证明,4MPy主要促进CO₂向CO的转化过程,且分子中对位排列的N、S原子是性能提升的关键因素;

(3) 利用可在工业级电流密度(>100 mA cm⁻²)下工作的原位拉曼技术,揭示了性能提升的核心机制:表面修饰通过调控亲疏水性和降低局部碱度,并电诱导4MPy发生电子驱动的互变异构;

(4) 首次在MEA界面原位观测到硫醇-硫酮结构的动态转变。该互变异构现象仅在MEA环境中出现,在相同电解液条件的flow cell中完全消失。

这一发现为优化铜基CO₂还原催化剂提供了新思路:通过设计具有电子诱导互变异构特性的分子(如硫醇-硫酮或亚胺-烯胺体系),可精准调控催化微环境。MEA独特的电化学界面特性,也为开发新型电化学反应体系、拓展至其他电化学研究领域开辟了道路。

文章信息

论文信息

标题:Operando Raman characterization of unique electroinduced molecular tautomerization in zero-gap electrolyzers promotes CO₂ reduction

期刊:Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 122 (27) e2418144122, https://doi.org/10.1073/pnas.2418144122 (2025).

该研究工作得到了浙江省自然科学基金、国家自然科学基金、国家重点研发计划及西湖大学启动基金的支持。

致谢:感谢西湖大学分子科学公共实验平台、物质科学公共实验平台在测试过程中的帮助。特别感谢西湖大学理学院王兆彬教授在提出互变异构模型、实验验证、分子设计等各方面给予的关键帮助和大力支持。

西湖大学人工光合作用与太阳能燃料中心

CAP for Solar Fuels @ Westlake

“西湖大学人工光合作用与太阳能燃料中心”为西湖大学校级研究中心,成立于2020年3月,由中国科学院院士、人工光合作用领域专家、西湖大学理学院化学讲席教授孙立成博士组建,主要致力于太阳能燃料与太阳能电池科学前沿领域关键科学问题的基础研究和瓶颈应用技术的突破。

中心的研究方向包括高效分解水制氢催化剂的设计以及关键器件的集成和应用、光/电驱动CO₂还原制备清洁燃料、光/电驱动N2还原合成氨、利用水作为氧源和氢源光/电驱动有机底物氧化与还原制备精细化学品、新型太阳能电池与相关催化剂/电极的耦合关键技术研发、新型捕光半导体材料及光阳极/光阴极的开发、天然光合作用释氧酶水氧化机理揭示、材料智能设计等,并力求从分子、材料等多个尺度上优化催化剂性能、理解复杂的固-气-液界面现象、调控电荷分离与传输、设计开发新型材料和催化体系实现高效太阳能转化和可再生绿色燃料及高端化学品的清洁制备。

中心官网:

https://cap.westlake.edu.cn/

最新资讯

大学新闻

大学新闻

大学新闻

大学新闻