新闻活动 新闻动态

天然光合作用是植物、藻类和一些细菌利用光能将二氧化碳和水转化为糖类等有机物质和氧气的过程。这一过程不仅是地球上生命活动的基础之一,也是维持大气中氧气含量和生物圈碳循环的关键。尽管人类在理解天然光合作用这一复杂而精妙的化学反应方面已经取得了显著进展,但仍有许多未解之谜需要进一步探索。

近期,西湖大学人工光合作用与太阳能燃料中心孙立成实验室在这一探索过程中取得最新进展。他们利用量子化学计算,发现了氧气(O2)从天然水氧化催化剂释放过程的微观机制。

研究成果以“Quantum chemical understanding of the O2 release process from nature's water splitting cofactor”为题发表在《德国应用化学》(Angew. Chem. Int. Ed. 2025, e202421383),西湖大学为唯一通讯单位,中科院院士、西湖大学化学讲席教授孙立成为通讯作者,助理研究员郭宇为文章第一作者。

西湖大学人工光合作用与太阳能燃料中心

地球上的生态系统由无数循环过程维系,而作为生命基石的光合作用正是由两个精密耦合的化学反应循环构成:

光驱动的水氧化循环(Kok循环)

通过光系统II中锰簇催化剂的逐步氧化,实现水分子裂解,持续释放分子氧, 维持地球大气21%的含氧量。此过程不仅产生驱动碳同化的还原力(NADPH),还建立跨膜质子梯度用于ATP合成,为后续反应提供能量。

酶驱动的碳固定循环(Calvin-Benson循环)

在叶绿体基质中,核酮糖二磷酸羧化酶(RuBisCO)催化CO₂与五碳糖结合,经多步还原反应将光反应捕获的太阳能转化为稳定的化学能载体——碳水化合物(如葡萄糖),该循环每年固定约1000亿吨碳。

光反应产生的ATP与NADPH作为"能量包",通过Calvin循环将无机碳转化为有机碳链,而水氧化释放的氧气则支撑着地球生物圈的呼吸代谢。这两个循环的协同运作,本质上完成了"太阳能→化学能"和"无机物→有机物"的双重转化。

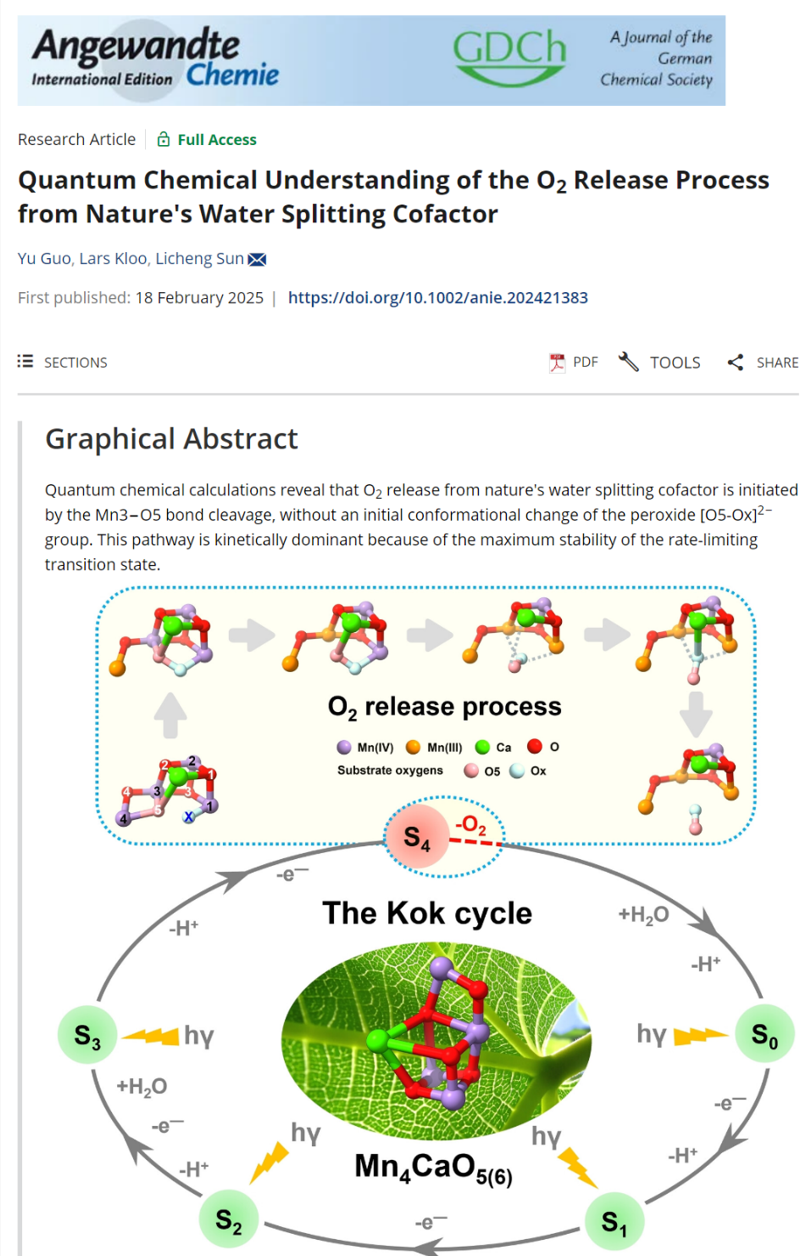

孙立成院士团队的研究聚焦于光合作用光反应阶段水分解的核心催化元件——锰钙氧簇放氧复合体(锰簇)(图1(左))。其独特的椅式畸变构型暗示了该催化中心与水分子相互作用的精巧方式。它经历了从S0到S4态(下标数字代表逐步升高的氧化态)的连续氧化过程(图1(右)),这种分阶跃迁的电子传递机制犹如自然界精心设计的分子计时器来实现氧气的生成。

图1. (左)天然光合作用水氧化中心的放氧催化剂, 锰簇; (右) 锰簇催化剂的S态循环

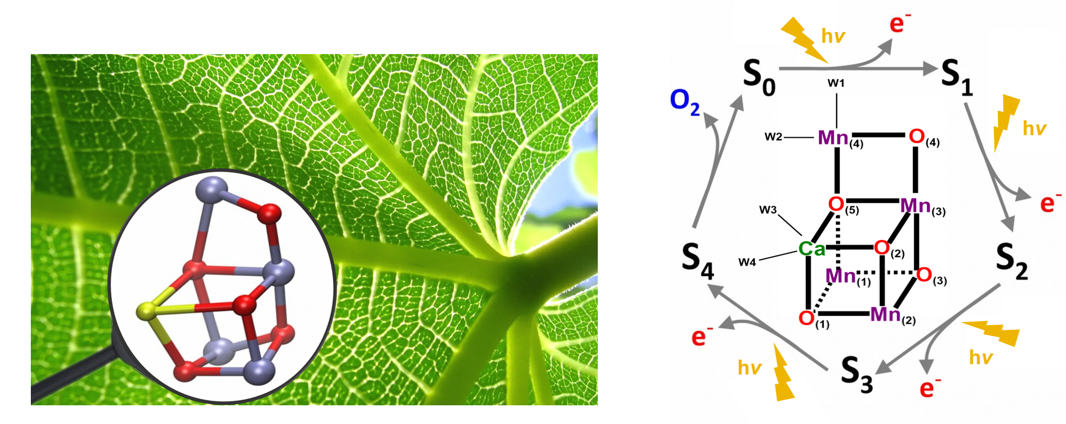

2024年,孙立成院士团队曾提出氧气释放后锰簇在水分子的作用下的重构机制(Nat. Commun. 2024, 15, 5982)。而当前工作回顾并探索了O2从锰簇上形成并释放的微观过程(图2)。这项工作揭示了光合放氧过程中涉及的复杂机制中的重要步骤,并为人工催化剂的设计和机理研究提供有用的见解。

图2. 基于自由基耦合机理的O2释放的分子模型

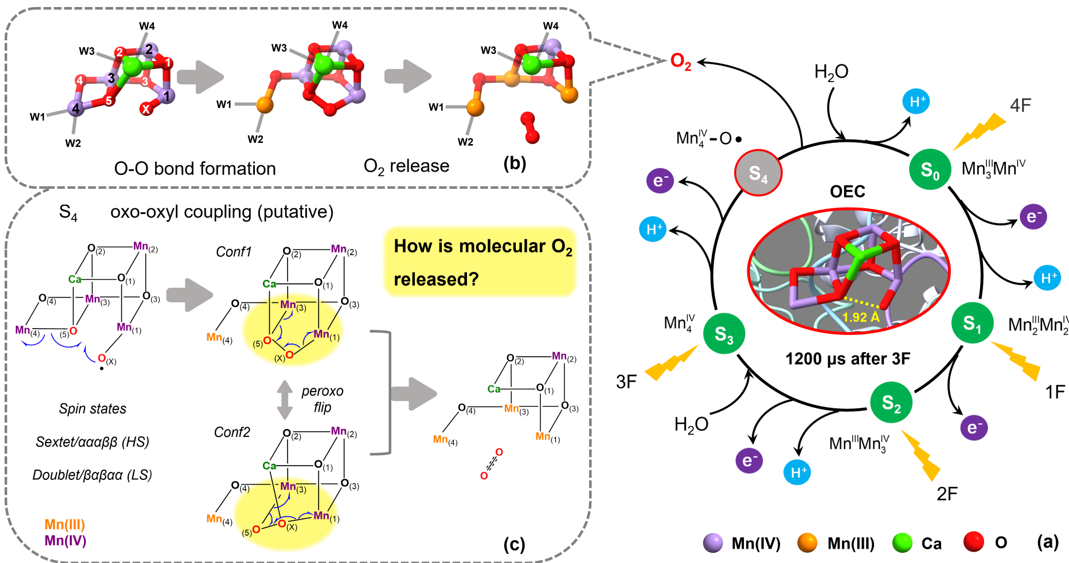

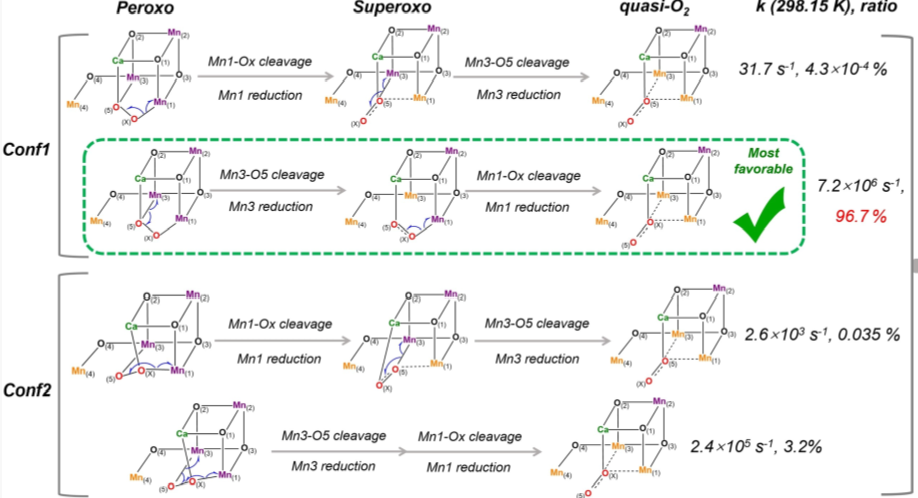

目前,领域内对这一过程的模糊认识主要表现在,导致O2释放的两个Mn-O键断裂的相对顺序的不确定性,以及过氧化物基团灵活性和不同质子化态的影响、机理选择性的化学原理等,这使得O2的释放过程缺乏统一和完整的图像。本研究通过量子化学计算,揭示了O2的释放过程始于Mn3-O5键的断裂,而不预先发生过氧化物基团的构象变化。随后,[O5-Ox]从超氧化物转变为锰簇上弱结合的准O2(此时发生了Mn1-Ox键的断裂),并在准O2单元扭动后最终释放出自由态的O2。相比其他可能的反应路径,这种机制具有明显更快的动力学速率(常温7.2*106 s-1),权重比例为96.7%(图3)。

图3. O2释放的不同路径及其常温反应速率和权重比例

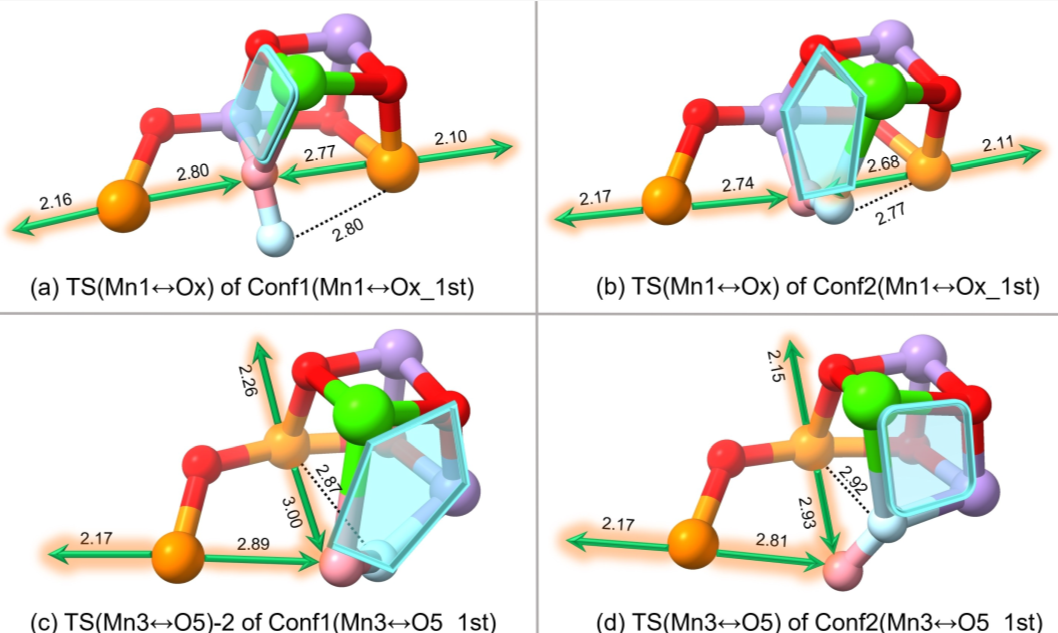

研究人员分析了最佳路径的限速步骤过渡态稳定性最好的原因在于,它拥有来自Mn3(III)和Mn4(III)的近乎垂直的John-Teller轴,能够最大程度地发挥John-Teller几何畸变效应而导致的体系能量下降,而且O5/Ox在变化过程中与Mn/Ca/O形成的五元环也具有较小的环张力;而具有几乎共线的Mn1(III)和Mn3(III)的John-Teller畸变轴和四元环的过渡态结构则稳定性相对较差(图4)。

图4. O2释放不同路径的限速步骤过渡态的结构比较

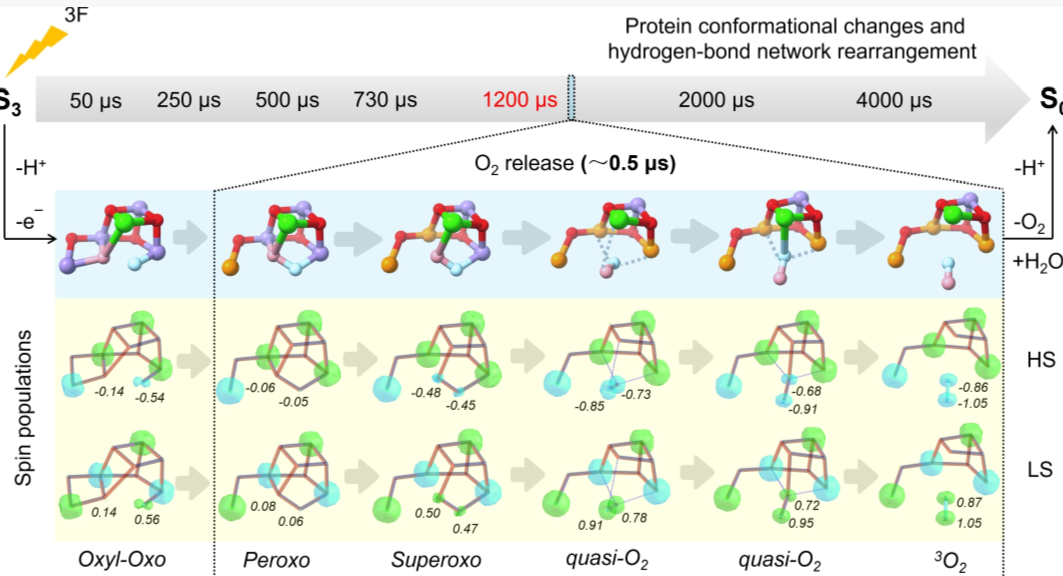

研究人员估算出了O2释放过程的时间尺度约为0.5 μs,并将此嵌入到时间分辨的S3→S0转化期晶体学数据的时间轴,形象地展示了三重态O2从锰簇完全释放过程中的几何结构和电子状态的变化(图5)。

图5. 时间分辨的S3→S0转化期晶体学数据背景下O2释放的时间尺度和自旋密度的变化

西湖大学人工光合作用与太阳能燃料中心,一直致力于太阳能燃料科学前沿领域关键科学问题的基础研究和瓶颈应用技术的突破。以太阳能为“驱动力”,以大自然中最常见的水、二氧化碳、氮气为原材料,制备太阳能燃料,为人类利用绿色能源提供新方案。

孙立成院士团队这次研究发现的天然光合作用的氧气释放机制,为人工光合作用高效水氧化催化剂的设计、合成提供了新的思路,对构建更加高效的人工光合作用制备太阳能燃料体系,如水分解制备绿氢,二氧化碳还原制备甲醇,氮气还原制备液氨等具有指导意义,为最终实现“碳达峰,碳中和”提供可能的方向。

太阳能燃料与太阳能电池实验室由中心主任孙立成教授带领,目前由42位成员组成

该研究工作得到了科技部重点研发专项、国家自然科学基金和西湖大学专项经费的资助,并得到了西湖大学高性能计算中心的支持。

西湖大学高性能计算中心HPC Center, 研究团队在这里完成了本项研究工作的所有计算

全文信息

Quantum chemical understanding of the O2 release process from nature’s water splitting cofactor

Yu Guo, Lars Kloo, Licheng Sun*

Angew. Chem. Int. Ed. 2025, e202421383

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/anie.202421383

最新资讯

人物故事

学术研究

招生动态

大学新闻

人物故事