新闻活动 新闻动态

水凝胶作为一种重要的软物质材料,是由可以固定水的自组装基质形成,其与在自然系统中的水母体、眼睛的角膜、甚至细胞核中凝结的染色质等具有类似的特性。基于自然界中的功能材料(高度有序的蛋白组装体)和多肽自组装的开创性工作的启发,由多肽形成的水凝胶具有高的生物相容性、低免疫原性和与细胞外基质的相似性,人们对其进行了大量的关注。到目前为止,在过去的几十年里,多肽水凝胶已广泛应用于材料科学、生物医学、半导体和临床医学。

目前多肽水凝胶的设计方法仍然依赖于天然蛋白质的发现、多肽领域的专业经验和实验室中偶然发现的氨基酸序列。如何精准预测多肽水凝胶的形成和多肽水凝胶的从头设计是需要解决的关键问题。

近日,西湖大学理学院王怀民教授团队与工学院李文彬教授团队合作,在Nature Communications期刊发表了题为:Accelerating the prediction and discovery of peptide hydrogels with human-in-the-loop的研究论文。

在该论文中,研究团队利用机器学习与实验紧密结合,交互迭代天然四肽水凝胶库,构建出专门用于评价16万种天然四肽形成水凝胶能力的评分函数,在海量的天然四肽库筛选出易于形成水凝胶的序列。并以此四肽库为基础,筛选出了具有免疫佐剂效果的天然短肽水凝胶。

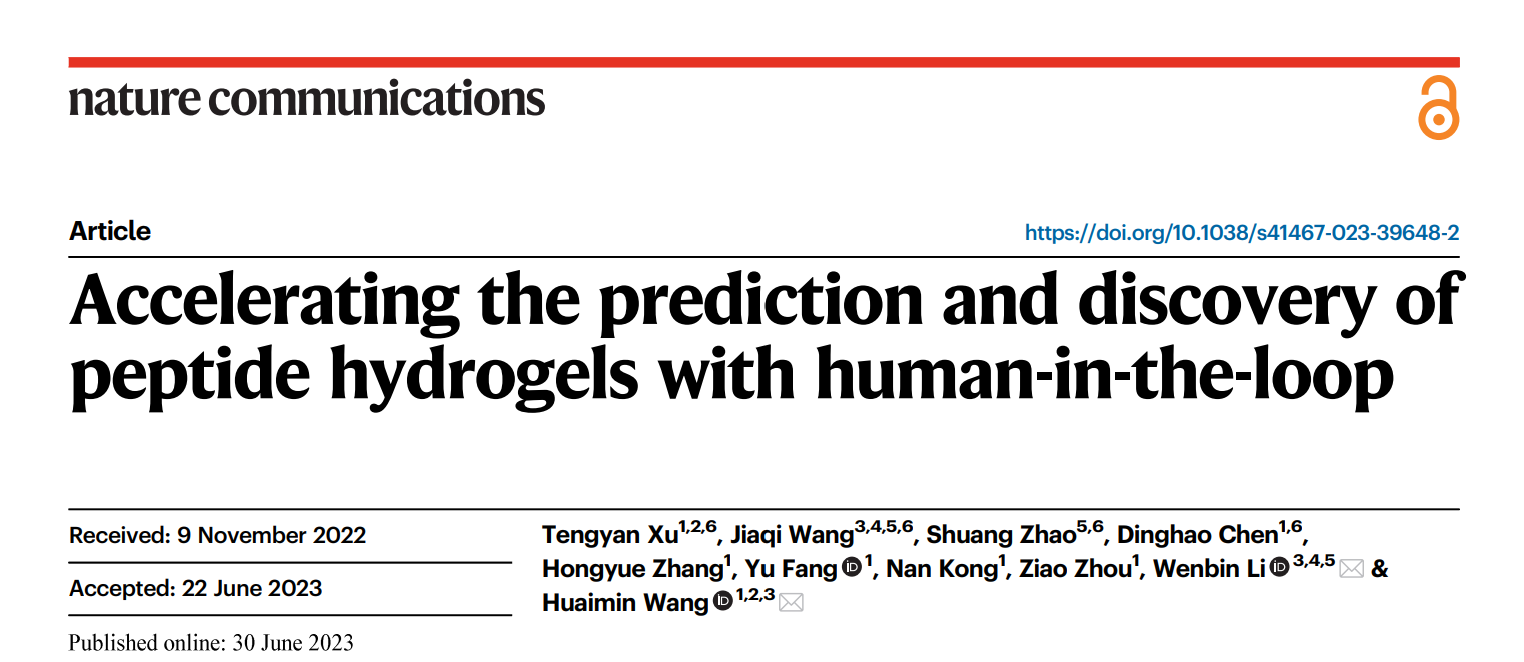

图1: 基于机器学习和实验交互来构建评分函数用于预测四肽水凝胶的工作流程图

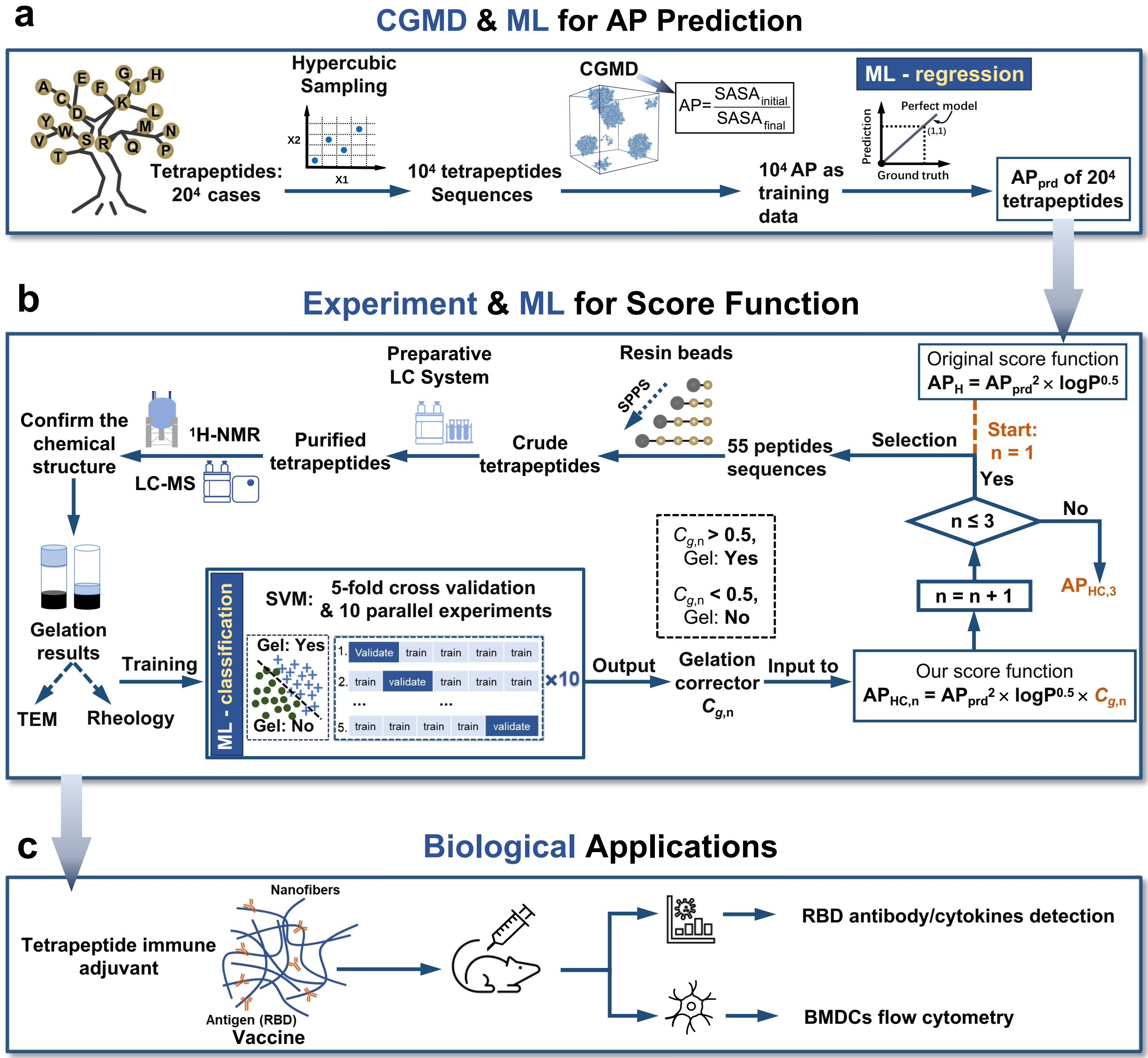

首先,该研究依靠粗粒化分子动力学(CGMD)和机器学习(ML)训练的回归模型准确的预测出所有四肽的聚集倾向(AP)。该研究采用是具有成本效益的机器学习,而不是执行蛮力运算的CGMD来进行预测生成包含所有16万种的四肽的AP值。在初始的评分函数方程APH的基础上,通过固相合成得到55条四肽,并在体外实验验证其成胶的可行性。通过第一批次的实验结果训练出分类模型,从而产生成胶校正因子Cg,得到迭代的评分函数。基于总共三批次合成四肽的成胶实验与机器学习的循环迭代,构建出校正后的评分函数APHC。新的评分函数APHC相对于初始函数APH,在预测四肽形成水凝胶的能力方面得到了明显的提升。

图2: “人机回圈”用于不断修正进化评分函数

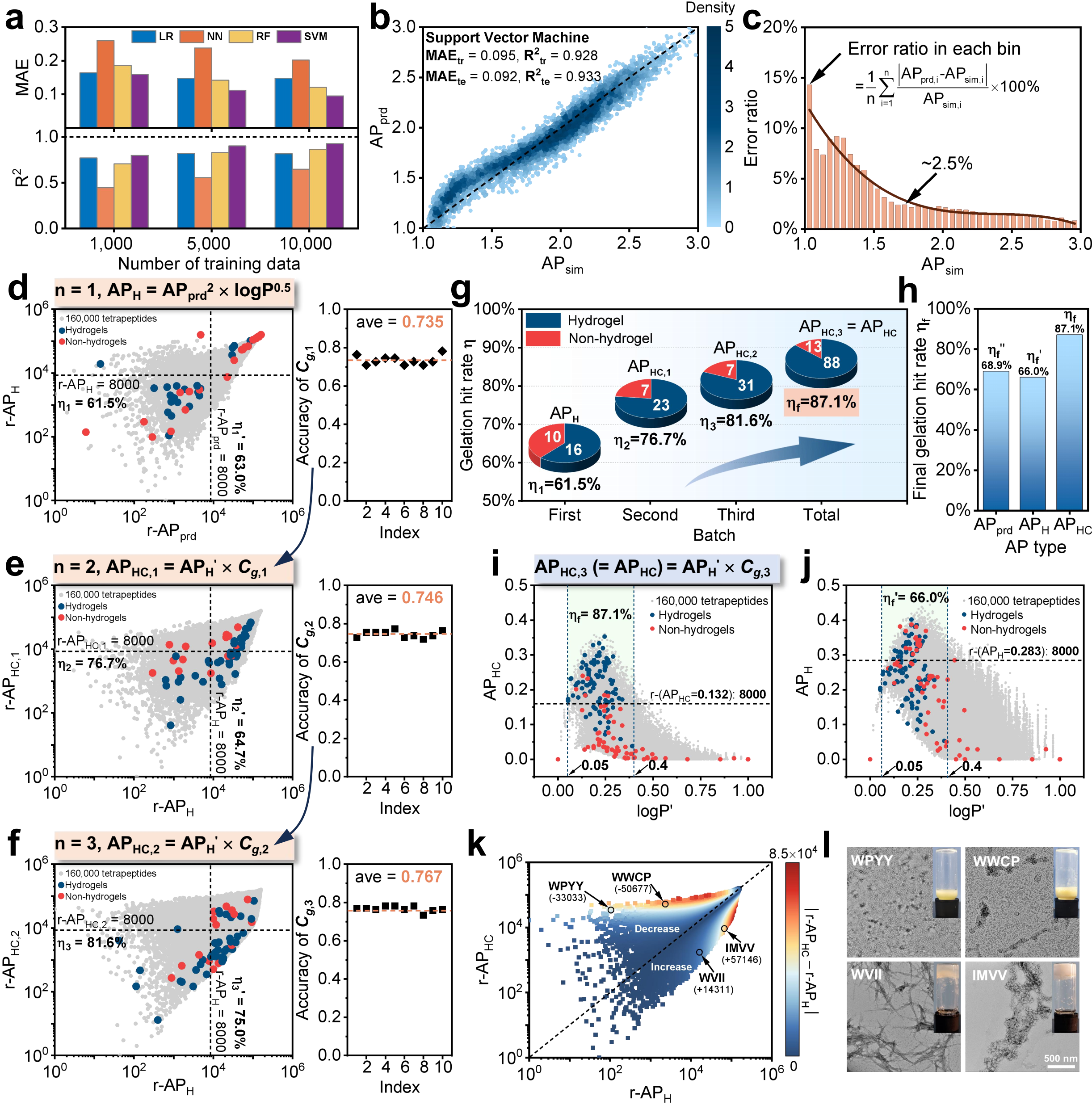

这些经由机器学习挑选并化学合成的165条四肽,通过对其在体外的自组装行为的表征,如多肽组装的纳米结构、二级结构和流变力学,表明四肽水凝胶更容易形成纳米纤维、纳米片和杂化的形貌。基于实验合成的165条四肽的实验结果和计算模拟结果,该研究完成了针对自然界中20种天然氨基酸在不同的位置、顺序和组合对四肽形成水凝胶贡献大小的规律总结。

图3: 合成四肽自组装行为的表征

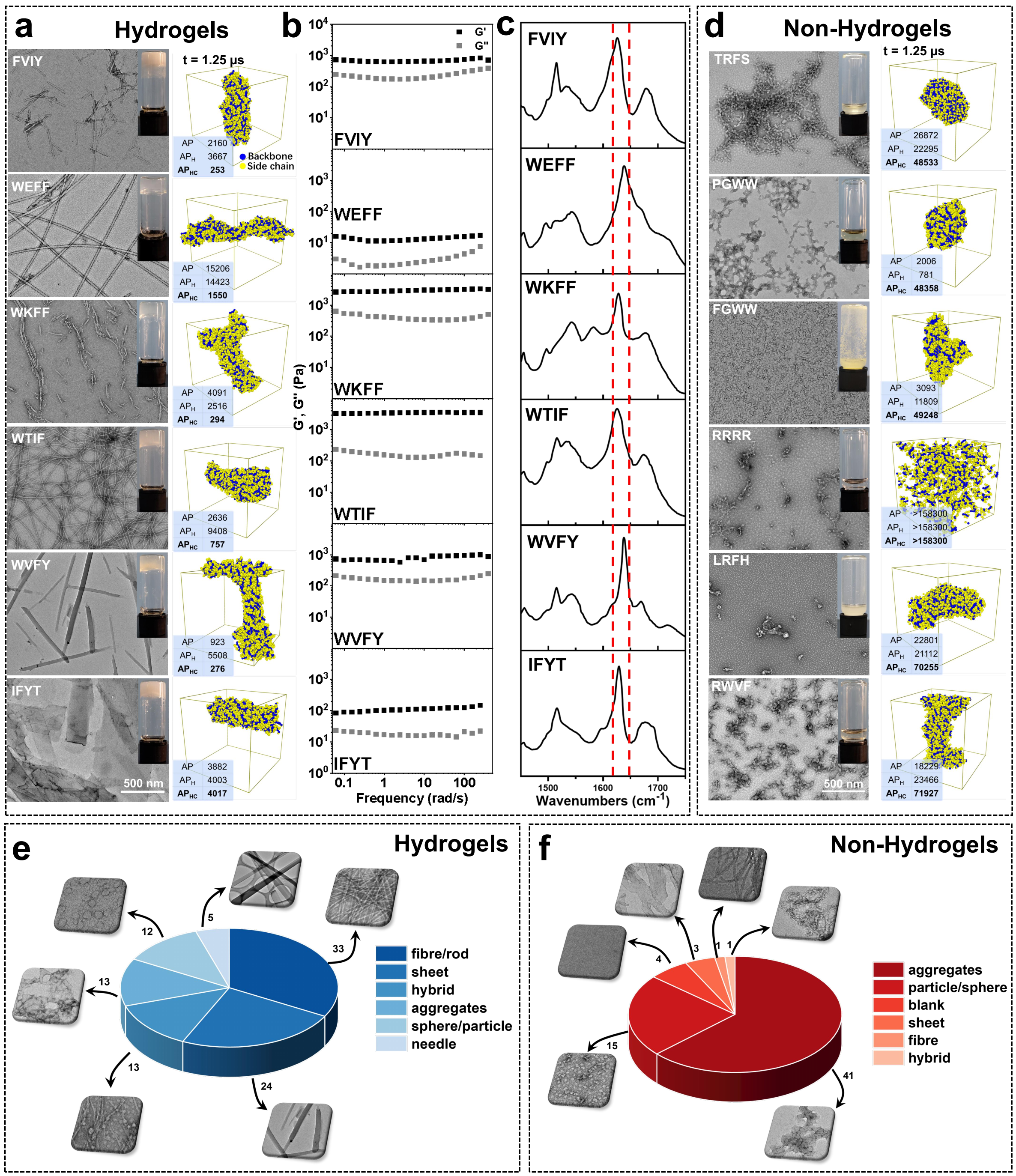

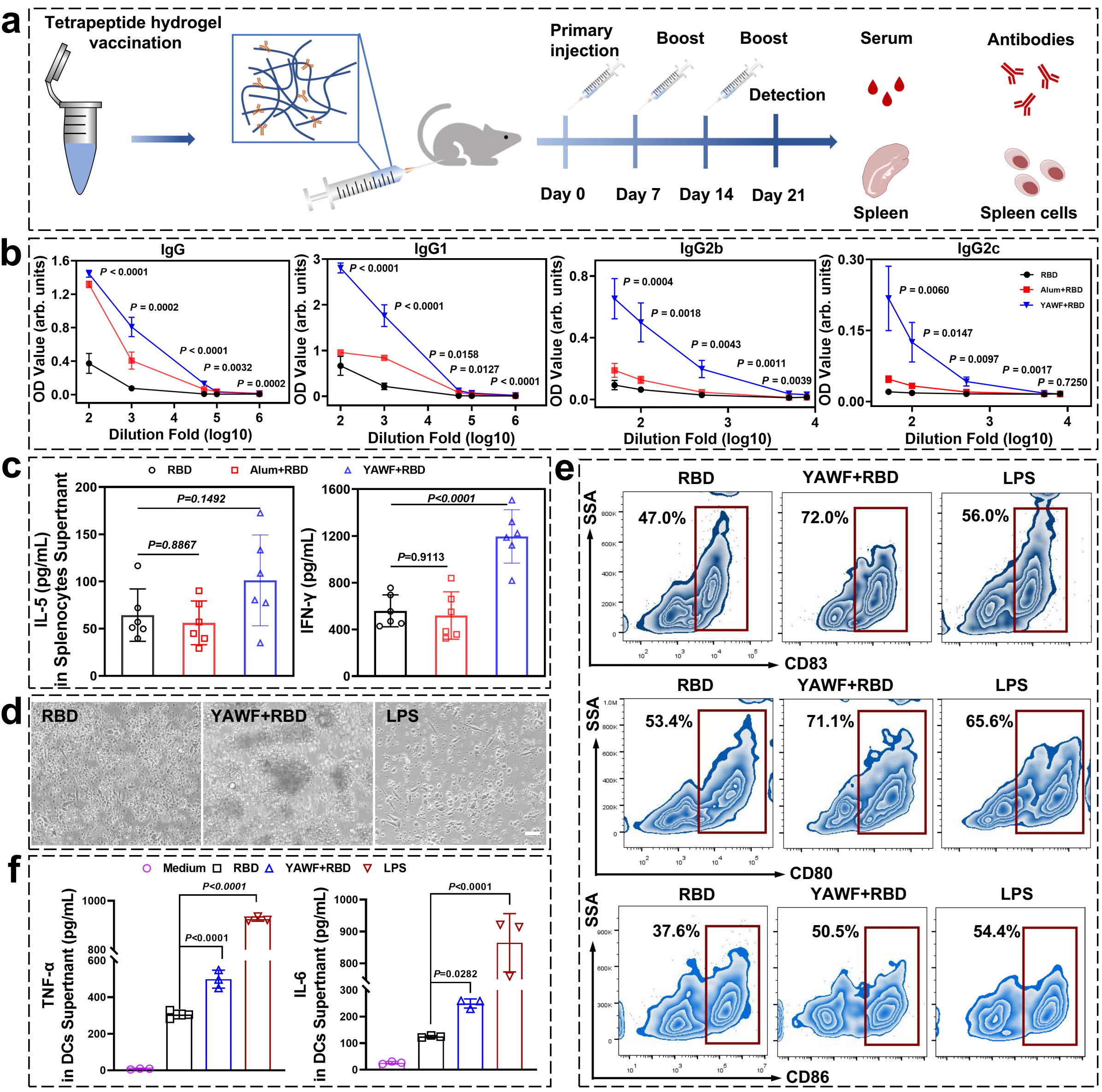

研究团队基于以上结果,设计合成了一条全新的四条水凝胶,作为免疫佐剂使用。证明了四肽水凝胶在提高抗体滴度,特异性激活免疫细胞方面有独特的优势。

图4:四肽水凝胶作为免疫佐剂增强RBD抗原的免疫应答

这项研究表明,基于实验与机器学习交互迭代,建立起的一套评价天然短肽形成水凝胶能力的评分函数,在准确预测短肽形成水凝胶方面具有非常大的优势。这种思路也可以推广到其他基于功能材料的设计,比如高分子材料、核酸材料和多肽半导体等等。同时该项研究也可以使不同学科背景的科研人员都可以随心所欲设计和使用多肽水凝胶,使其变得更加普及。

西湖大学理学院王怀民教授与工学院李文彬教授为论文的共同通讯作者,西湖大学理学院的博士后徐腾焱,2021级博士研究生陈鼎灏和工学院的博士后汪嘉琪,科研助理赵爽为论文的共同第一作者。该研究得到了中国国家自然科学基金(NSFC)资助。

论文链接:https://www.nature.com/articles/s41467-023-39648-2

最新资讯

大学新闻